Este texto foi lambido por 647 almas esse mês

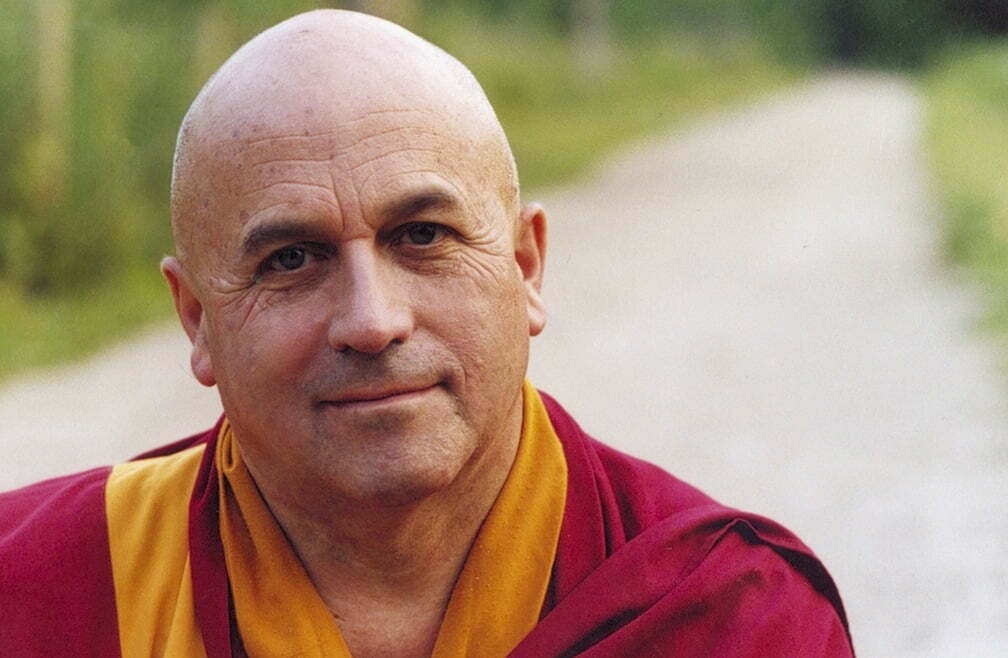

Adaptado de “Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill” de Matthieu Ricard”

As quatro nobres verdades nos dizem que, para sermos felizes, devemos primeiro descobrir as causas de nossa infelicidade. Essa é a abordagem do renomado monge budista francês Matthieu Ricard, que afirma que a felicidade genuína só é possível depois de compreendermos o erro fundamental que é a raiz do nosso sofrimento.

Uma amiga minha americana, editora de fotografia de sucesso, uma vez me contou sobre uma conversa que ela teve com um grupo de amigos depois que eles terminaram seus exames finais da faculdade e estavam se perguntando o que fazer com suas vidas. Quando ela disse: “Eu quero ser feliz”, houve um silêncio constrangedor, e então uma de suas amigas perguntou: “Como alguém tão inteligente como você pode não querer nada mais do que ser feliz?” Minha amiga respondeu: “Eu não disse como quero ser feliz. Existem tantas maneiras de encontrar a felicidade: começar uma família, ter filhos, construir uma carreira, buscar aventuras, ajudar os outros, encontrar paz interior. O que quer que eu acabe fazendo, quero que minha vida seja verdadeiramente feliz.”

A palavra felicidade, escreve Henri Bergson, “é comumente usada para designar algo intrincado e ambíguo, uma daquelas ideias que a humanidade deixou intencionalmente vaga, para que cada indivíduo possa interpretá-la à sua maneira”. Do ponto de vista prático, deixar a definição de felicidade vaga não importaria se estivéssemos falando sobre algum sentimento inconsequente. Mas a verdade é totalmente diferente, já que estamos realmente falando sobre uma forma de ser que define a qualidade de cada momento de nossas vidas. Então, o que exatamente é felicidade?

Os sociólogos definem a felicidade como “o grau em que uma pessoa avalia positivamente a qualidade geral de sua vida presente como um todo. Em outras palavras, o quanto a pessoa gosta da vida que leva.” Essa definição, entretanto, não faz distinção entre satisfação profunda e a mera apreciação das condições externas de nossas vidas. Para alguns, a felicidade é apenas “uma impressão momentânea e fugaz, cuja intensidade e duração variam de acordo com a disponibilidade dos recursos que a tornam possível”. Essa felicidade deve, por natureza, ser evasiva e dependente de circunstâncias que muitas vezes estão além do nosso controle. Para o filósofo Robert Misrahi, por outro lado, a felicidade é “a irradiação de alegria sobre toda a existência ou sobre a parte mais vibrante de seu passado ativo, seu presente real e seu futuro concebível”. Talvez seja uma condição mais duradoura. De acordo com André Comte-Sponville, “Por ‘felicidade’ entendemos qualquer período de tempo em que a alegria pareça imediatamente possível.”

É a felicidade uma habilidade que, uma vez adquirida, perdura durante os altos e baixos da vida? Existem milhares de maneiras de pensar sobre a felicidade, e inúmeros filósofos ofereceram as suas próprias. Para Santo Agostinho, a felicidade é “um regozijo na verdade”. Para Immanuel Kant, a felicidade deve ser racional e isenta de qualquer mancha pessoal, enquanto para Marx é crescimento por meio do trabalho. “O que constitui felicidade é uma questão de disputa”, escreveu Aristóteles, “e o relato popular sobre isso não é o mesmo que aquele dado pelos filósofos”.

Foi a própria palavra felicidade tão usada que as pessoas desistiram dela, desligadas pelas ilusões e chavões que ela evoca? Para algumas pessoas, falar em busca da felicidade parece quase de mau gosto. Protegidos por sua armadura de complacência intelectual, eles zombam dela como fariam com um romance sentimental.

Como essa desvalorização aconteceu? É um reflexo da felicidade artificial oferecida pela mídia? É o resultado dos esforços fracassados que usamos para encontrar a felicidade genuína? Devemos aceitar a infelicidade em vez de fazer uma tentativa genuína e inteligente de desenredar a felicidade do sofrimento?

E a felicidade simples que obtemos com o sorriso de uma criança ou uma boa xícara de chá depois de um passeio na floresta? Por mais ricos e reconfortantes que possam ser esses vislumbres genuínos de felicidade, eles são circunstanciais demais para lançar luz sobre nossas vidas como um todo. A felicidade não pode se limitar a algumas sensações agradáveis, a algum prazer intenso, a uma erupção de alegria ou a uma sensação fugaz de serenidade, a um dia alegre ou a um momento mágico que se aproxima de nós no labirinto de nossa existência. Essas facetas diversas não são suficientes por si mesmas para construir uma imagem precisa da realização profunda e duradoura que caracteriza a verdadeira felicidade.

Por felicidade, quero dizer aqui uma profunda sensação de florescimento que surge de uma mente excepcionalmente saudável. Este não é um mero sentimento de prazer, uma emoção passageira ou um estado de espírito, mas um estado de ser ideal. A felicidade também é uma forma de interpretar o mundo, pois embora possa ser difícil mudar o mundo, sempre é possível mudar a forma como o vemos.

Mudar a maneira como vemos o mundo não implica otimismo ingênuo ou alguma euforia artificial destinada a contrabalançar a adversidade. Enquanto formos escravos da insatisfação e frustração que surgem da confusão que governa nossas mentes, será tão fútil dizer a nós mesmos: “Estou feliz! Eu estou feliz!” uma e outra vez como seria repintar uma parede em ruínas. A busca pela felicidade não é olhar a vida através de lentes cor-de-rosa ou se cegar para as dores e imperfeições do mundo. Nem é a felicidade um estado de exultação a ser perpetuado a todo custo; é a eliminação de toxinas mentais, como ódio e obsessão, que literalmente envenenam a mente. É também aprender a colocar as coisas em perspectiva e reduzir a distância entre as aparências e a realidade. Para tanto, devemos adquirir um conhecimento melhor de como a mente funciona e uma visão mais precisa da natureidade das coisas, pois em seu sentido mais profundo, o sofrimento está intimamente ligado a uma compreensão equivocada da natureza da realidade.

Realidade e percepção

O que queremos dizer com realidade? No budismo, a palavra conota a verdadeira natureza das coisas, não modificada pelas construções mentais que sobrepomos a elas. Esses conceitos abrem uma lacuna entre nossa percepção e a realidade e criam um conflito sem fim com o mundo. “Lemos o mundo errado e dizemos que ele nos engana”, escreveu Rabindranath Tagore. Consideramos permanente aquilo que é efêmero e, por felicidade, aquilo que é apenas uma fonte de sofrimento: o desejo de riqueza, de poder, de fama e de prazeres incômodos.

Por conhecimento quero dizer não o domínio de grandes quantidades de informação e aprendizagem, mas a compreensão da verdadeira natureza das coisas. Por hábito, percebemos o mundo exterior como uma série de entidades distintas e autônomas às quais atribuímos características que acreditamos pertencerem inerentemente a elas. Nossa experiência do dia a dia nos diz que as coisas são “boas” ou “ruins”. O “eu” que as percebe parece-nos igualmente concreto e real. Esse erro, que o budismo chama de ignorância, dá origem a poderosos reflexos de apego e aversão que geralmente levam ao sofrimento. Como diz Etty Hillesum concisamente: “Esse grande obstáculo é sempre a representação e nunca a realidade”. O mundo da ignorância e do sofrimento – chamado samsara em sânscrito – não é uma condição fundamental de existência, mas um universo mental baseado em nossa concepção equivocada da realidade.

O mundo das aparências é criado pela união de um número infinito de causas e condições em constante mudança. Como um arco-íris que se forma quando o sol brilha através de uma cortina de chuva e depois desaparece quando qualquer fator que contribui para sua formação desaparece, os fenômenos existem em um modo essencialmente interdependente e não têm existência autônoma e duradoura. Tudo é relação; nada existe por si mesmo, imune às forças de causa e efeito. Uma vez que este conceito essencial é compreendido e internalizado, a percepção errônea do mundo dá lugar a uma compreensão correta da natureza das coisas e dos seres: isso é o insight. O insight não é uma mera construção filosófica; surge de uma abordagem básica que nos permite gradualmente livrar-nos de nossa cegueira mental e das emoções perturbadoras que ela produz e, portanto, das principais causas de nosso sofrimento.

Todo ser tem potencial para a perfeição, assim como toda semente de gergelim está impregnada de óleo. Ignorância, neste contexto, significa não ter consciência desse potencial, como o mendigo que desconhece o tesouro enterrado debaixo de sua cabana. Atualizar nossa verdadeira natureza, entrar na posse dessa riqueza oculta, nos permite viver uma vida cheia de significado. É a maneira mais segura de encontrar serenidade e permitir que o altruísmo genuíno floresça.

Existe uma forma de ser que permeia e permeia todos os estados emocionais, que abrange todas as alegrias e tristezas que chegam até nós. Uma felicidade tão profunda que, como escreveu Georges Bernanos, “Nada pode mudá-la, como a vasta reserva de águas calmas sob uma tempestade”. A palavra sânscrita para esse estado de ser é sukha.

Sukha é o estado de bem-estar duradouro que se manifesta quando nos libertamos da cegueira mental e das emoções aflitivas. É também a sabedoria que nos permite ver o mundo como ele é, sem véus ou distorções. É, finalmente, a alegria de se mover em direção à liberdade interior e a bondade amorosa que se irradia para os outros.

Primeiro, concebemos o “eu” e nos agarramos a ele.

Então concebemos o “meu” e nos apegamos ao mundo material.

Como a água presa em uma roda d’água, giramos em círculos, impotentes.

Eu louvo a compaixão que abraça todos os seres.— Chandrakirti

A confusão mental é um véu que nos impede de ver a realidade com clareza e obscurece nossa compreensão da verdadeira natureza das coisas. Na prática, é também a incapacidade de identificar os comportamentos que nos permitiriam encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Quando olhamos para fora, solidificamos o mundo projetando nele atributos que de forma alguma são inerentes a ele. Olhando para dentro, congelamos o fluxo da consciência quando concebemos um “eu” entronizado entre um passado que não existe mais e um futuro que ainda não existe. Temos como certo que vemos as coisas como elas são e raramente questionamos essa opinião. Atribuímos espontaneamente qualidades intrínsecas a coisas e pessoas, pensando “isso é lindo, aquilo é feio”, sem perceber que nossa mente sobrepõe esses atributos ao que percebemos. Dividimos o mundo inteiro entre “desejável” e “indesejável”, atribuímos permanência a coisas efêmeras e vemos entidades independentes no que é, na verdade, uma rede de relações em constante mudança. Temos a tendência de isolar aspectos particulares de eventos, situações e pessoas e nos concentrar inteiramente nessas particularidades. É assim que acabamos rotulando os outros como “inimigos”, “bons”, “maus” etc., e nos apegando fortemente a essas atribuições. No entanto, se considerarmos a realidade com cuidado, sua complexidade se torna óbvia.

Se uma coisa fosse realmente bela e agradável, se essas qualidades pertencessem genuinamente a ela, poderíamos considerá-la desejável em todos os momentos e em todos os lugares. Mas alguma coisa na terra é universal e unanimemente reconhecida como bela? Como diz o verso budista canônico: “Para o amante, uma bela mulher é um objeto de desejo; para o eremita, uma distração; para o lobo, uma boa refeição.” Da mesma forma, se um objeto fosse inerentemente repulsivo, todos teriam boas razões para evitá-lo. Mas muda tudo reconhecer que estamos apenas atribuindo essas qualidades a coisas e pessoas. Não há qualidade intrínseca em um objeto bonito que o torne benéfico para a mente, e nada em um objeto feio que a prejudique.

Da mesma forma, uma pessoa que consideramos hoje um inimigo é certamente o objeto de afeto de outra pessoa, e podemos um dia forjar laços de amizade com esse mesmo inimigo. Reagimos como se as características fossem inseparáveis do objeto a que atribuímos. Assim, nos distanciamos da realidade e somos arrastados para o mecanismo de atração e repulsão que é mantido implacavelmente em movimento por nossas projeções mentais. Nossos conceitos congelam as coisas em entidades artificiais e perdemos nossa liberdade interior, assim como a água perde sua fluidez quando se transforma em gelo.

A Cristalização do Ego

Entre os muitos aspectos de nossa confusão, o mais radicalmente perturbador é a insistência no conceito de uma identidade pessoal: o ego. O budismo distingue entre um “eu” inato e instintivo – quando pensamos, por exemplo, “estou acordado” ou “estou com frio” – e um “eu” conceitual moldado pela força do hábito. Atribuímos várias qualidades a ele e o colocamos como o núcleo do nosso ser, autônomo e duradouro.

A cada momento entre o nascimento e a morte, o corpo passa por incessantes transformações e a mente se torna o teatro de inúmeras experiências emocionais e conceituais. E ainda assim, obstinadamente atribuímos qualidades de permanência, singularidade e autonomia ao eu. Além disso, à medida que começamos a sentir que esse eu é altamente vulnerável e deve ser protegido e satisfeito, a aversão e a atração logo entram em jogo – aversão por qualquer coisa que ameace o eu, atração por tudo que o agrada, o conforta, aumenta sua confiança, ou o deixa à vontade. Esses dois sentimentos básicos, atração e repulsão, são as fontes de todo um mar de emoções conflitantes.

O ego, escreve o filósofo budista Han de Wit, “também é uma reação afetiva ao nosso campo de experiência, um retraimento mental baseado no medo”. Por medo do mundo e dos outros, por medo de sofrer, por ansiedade de viver e morrer, imaginamos que, ao nos escondermos dentro de uma bolha – o ego – seremos protegidos. Criamos a ilusão de estar separados do mundo, esperando, com isso, evitar o sofrimento. Na verdade, o que acontece é exatamente o oposto, uma vez que o apego ao ego e a presunção são os melhores ímãs para atrair o sofrimento.

O destemor genuíno surge com a confiança de que seremos capazes de reunir os recursos internos necessários para lidar com qualquer situação que surgir em nosso caminho. Isso é totalmente diferente de se retirar para a autoabsorvição, uma reação de medo que perpetua profundos sentimentos de insegurança.

Cada um de nós é realmente uma pessoa única e é bom reconhecer e apreciar quem somos. Mas, ao reforçar a identidade separada do eu, perdemos a sincronia com a realidade. A verdade é que somos fundamentalmente interdependentes com outras pessoas e com nosso meio ambiente. Nossa experiência é simplesmente o conteúdo do fluxo mental, o continuum da consciência, e não há justificativa para ver o eu como uma entidade inteiramente distinta dentro desse fluxo. Imagine uma onda em expansão que afeta seu ambiente e é afetada por ela, mas não é o meio de transmissão de nenhuma entidade em particular. Estamos tão acostumados a afixar o rótulo “eu” a esse fluxo mental, entretanto, que passamos a nos identificar com ele e a temer seu desaparecimento. Segue-se um forte apego ao eu e, portanto, à noção de “meu” – meu corpo, meu nome, minha mente, minhas posses, meus amigos e assim por diante – que leva ao desejo de possuir ou ao sentimento de repulsa pelo “outro”. É assim que os conceitos de si e do outro se cristalizam em nossas mentes. O senso errôneo de dualidade torna-se inevitável, formando a base de toda aflição mental, seja desejo alienante, ódio, ciúme, orgulho ou egoísmo. Desse ponto em diante, vemos o mundo através do espelho distorcido de nossas ilusões. Encontramo-nos em desarmonia com a verdadeira natureza das coisas, o que inevitavelmente nos leva à frustração e ao sofrimento.

Podemos ver essa cristalização do “eu” e do “meu” em muitas situações da vida diária. Você está cochilando pacificamente em um barco no meio de um lago. Outra nave esbarra na sua e te acorda de repente. Pensando que um velejador desajeitado ou travesso bateu em você, você salta furioso, pronto para amaldiçoá-lo, apenas para descobrir que o barco em questão está vazio. Você ri de seu próprio erro e volta pacificamente ao cochilo. A única diferença entre as duas reações é que, no primeiro caso, você se considerava o alvo da malícia de alguém, enquanto no segundo você percebeu que seu “eu” não era um alvo.

Aqui está outro exemplo para ilustrar nosso apego à ideia de “meu”. Você está olhando para um lindo vaso de porcelana na vitrine de uma loja quando um vendedor desajeitado o derruba. “Que pena! Um vaso tão lindo!” você suspira e continua calmamente em seu caminho. Por outro lado, se você tivesse acabado de comprar aquele vaso e o colocado orgulhosamente no manto, apenas para vê-lo cair e se despedaçar em pedaços, você gritaria de horror: “Meu vaso está quebrado!” e ser profundamente afetado pelo acidente. A única diferença é o rótulo “meu” que você colou no vaso.

Esse senso errôneo de um eu real e independente é, obviamente, baseado no egocentrismo, que nos convence de que nosso próprio destino tem mais valor do que o dos outros. Se seu chefe repreende um colega que você odeia, repreende outro pelo qual você não tem sentimentos ou o repreende amargamente, você se sentirá satisfeito ou encantado no primeiro caso, indiferente no segundo e profundamente magoado no terceiro. Mas, na realidade, o que poderia tornar o bem-estar de qualquer uma dessas três pessoas mais valioso do que o das outras? O egocentrismo que coloca o eu no centro do mundo tem um ponto de vista inteiramente relativo. Nosso erro é fixar nosso próprio ponto de vista e esperar, ou pior ainda, insistir que “nosso” mundo prevaleça sobre o dos outros.

O Ego Enganador

Em nossa vida cotidiana, experimentamos o eu por meio de sua vulnerabilidade. Um simples sorriso dá prazer instantâneo e uma carranca consegue o contrário. O eu está sempre “lá”, pronto para ser ferido ou gratificado. Em vez de vê-lo como múltiplo e evasivo, nós o tornamos um bastião unitário, central e permanente. Mas vamos considerar o que supomos que contribui para a nossa identidade. Nosso corpo? Uma reunião de ossos e carne. Nossa consciência? Um fluxo contínuo de instantes. Nossa história? A memória do que não existe mais. Nosso nome? Atribuímos todos os tipos de conceitos a ele – nossa herança, nossa reputação e nosso status social – mas, em última análise, não é nada mais do que um agrupamento de letras. Quando vemos a palavra JOHN, nosso espírito salta, pensamos: “Sou eu!” Mas precisamos apenas separar as letras, J-O-H-N, para perder todo o interesse. A ideia do “nosso” nome é apenas uma fabricação mental.

É o profundo senso de identidade que reside no âmago de nosso ser que devemos examinar honestamente. Quando exploramos o corpo, a fala e a mente, chegamos a ver que esse eu nada mais é do que uma palavra, um rótulo, uma convenção, uma designação. O problema é que este rótulo pensa que é o verdadeiro negócio. Para desmascarar o engano do ego, temos que prosseguir nossa investigação até o fim. Quando você suspeita da presença de um ladrão em sua casa, você deve inspecionar cada cômodo, cada canto, cada esconderijo potencial, apenas para ter certeza de que não há realmente ninguém lá. Só então você pode ficar tranquilo. Precisamos de uma investigação introspectiva para descobrir o que se esconde por trás da ilusão do eu que pensamos que define o nosso ser.

Uma análise rigorosa nos leva a concluir que o eu não reside em nenhuma parte do corpo, nem é alguma entidade difusa que permeia todo o corpo. Acreditamos de bom grado que o eu está associado à consciência, mas a consciência também é uma corrente elusiva: em termos de experiência de vida, o momento passado da consciência está morto (apenas seu impacto permanece), o futuro ainda não é, e o presente não dura. Como poderia existir um eu distinto, suspenso como uma flor no céu, entre algo que não existe mais e algo que ainda não existe? Não pode ser detectado nem no corpo nem na mente; não é uma entidade distinta em uma combinação dos dois, nem fora deles. Nenhuma análise séria ou experiência introspectiva direta pode levar a uma forte convicção de que possuímos um eu. Alguém pode acreditar que é alto, jovem e inteligente, mas nem altura, nem juventude, nem inteligência é o eu. O budismo, portanto, conclui que o eu é apenas um nome que damos a um continuum, assim como chamamos um rio de Ganges ou Mississippi. Esse continuum certamente existe, mas apenas como uma convenção baseada na interdependência da consciência, do corpo e do meio ambiente. É totalmente sem existência autônoma.

A desconstrução do eu

Para entender melhor isso, vamos retomar nossa análise com mais detalhes. O conceito de identidade pessoal tem três aspectos: o “eu”, a “pessoa” e o “ego”. Esses três aspectos não são fundamentalmente diferentes um do outro, mas refletem as diferentes maneiras como nos apegamos à nossa percepção da identidade pessoal.

O “eu” vive no presente; é o “eu” que pensa “estou com fome” ou “eu existo”. É o local da consciência, pensamentos, julgamento e vontade. É a experiência de nosso estado atual.

Como o neuropsiquiatra David Galin resume claramente, a noção de “pessoa” é mais ampla. É um continuum dinâmico que se estende ao longo do tempo e incorpora vários aspectos de nossa existência corporal, mental e social. Seus limites são mais fluidos. A pessoa pode se referir ao corpo (“aptidão pessoal”), pensamentos íntimos (“um sentimento muito pessoal”), caráter (“uma pessoa legal”), relações sociais (“separar sua vida pessoal da profissional”), ou ao ser humano em geral (“respeito pela pessoa”). Sua continuidade no tempo nos permite vincular as representações de nós mesmos do passado às projeções para o futuro. Ele denota como cada um de nós difere dos outros e reflete nossas qualidades únicas. A noção de pessoa é válida e saudável, contanto que a consideremos simplesmente como uma conotação da relação geral entre a consciência, o corpo e o meio ambiente. Torna-se impróprio e insalubre quando o consideramos uma entidade autônoma.

Quanto ao “ego”, já vimos como ele é considerado o âmago do nosso ser. Nós o imaginamos como algo invisível e permanente que nos caracteriza do nascimento à morte. O ego não é meramente a soma de “meus” membros, “meus” órgãos, “minha” pele, “meu” nome, “minha” consciência, mas seu dono exclusivo. Falamos de “meu braço” e não de uma “extensão alongada de mim mesmo”. Se nosso braço for cortado, o ego simplesmente perdeu um braço, mas permanece intacto. Uma pessoa sem membros sente que sua integridade física está diminuída, mas claramente acredita que preservou a si mesma. Se o corpo é cortado em seções transversais, em que ponto o ego começa a desaparecer? Percebemos um ego enquanto retemos o poder do pensamento. Isso nos leva à célebre frase de Descartes subjacente a todo o conceito ocidental do ego: “Eu penso, logo existo.” Mas o fato do pensamento não prova absolutamente nada sobre a existência do ego, porque o “eu” nada mais é do que o conteúdo atual de nosso fluxo mental, que muda de momento a momento. Não é suficiente que algo seja percebido ou concebido para que exista. Vemos claramente uma miragem ou ilusão, nenhuma das quais tem realidade.

A ideia de que o ego pode ser apenas um conceito vai contra a intuição da maioria dos pensadores ocidentais. Descartes, novamente, é categórico sobre o assunto. “Quando considero minha mente – isto é, eu mesmo, dado que sou apenas uma coisa que pensa – não posso identificar partes distintas para ela, mas concebo a mim mesmo como uma coisa única e completa.” O neurologista Charles Scott Sherrington acrescenta: “O ego é uma unidade… Ele se considera um, os outros o tratam como um. É endereçado como um só, por um nome ao qual responde.” Indiscutivelmente, vemos instintivamente o ego como unitário, mas assim que tentamos defini-lo, temos dificuldade em lidar com ele.

As faces frágeis da identidade

A noção de “pessoa” inclui a imagem que guardamos de nós mesmos. A ideia de nossa identidade, nosso status na vida, está profundamente enraizada em nossa mente e influencia continuamente nossas relações com os outros. A menor palavra que ameace nossa imagem de nós mesmos é insuportável, embora não tenhamos problemas com o mesmo qualificador aplicado a outra pessoa em circunstâncias diferentes. Se você gritar insultos ou bajulação em um penhasco e as palavras ecoarem de volta para você, você não será afetado. Mas se outra pessoa grita os mesmos insultos para você, você fica profundamente chateado. Se tivermos uma imagem forte de nós mesmos, estaremos constantemente tentando nos assegurar de que ela seja reconhecida e aceita. Nada é mais doloroso do que vê-la aberta à dúvida.

Mas o que vale essa identidade? A palavra personalidade vem do latim persona, para a máscara de um ator – a máscara através da qual (_per) a voz do ator ressoa (_sonat). Embora o ator esteja ciente de que está usando uma máscara, muitas vezes esquecemos de distinguir entre o papel que desempenhamos na sociedade e uma apreciação honesta de nosso estado de ser.

Em geral, temos medo de enfrentar o mundo sem pontos de referência e somos tomados de vertigem sempre que as máscaras e os epítetos aparecem. Se não sou mais músico, escritor, sofisticado, bonito ou forte, o que sou? E, no entanto, desprezar todos os rótulos é a melhor garantia de liberdade e a maneira mais flexível, despreocupada e alegre de se mover pelo mundo. Recusar-se a ser enganados pelo ego de forma alguma nos impede de nutrir uma resolução firme de alcançar os objetivos que estabelecemos para nós mesmos e, a cada instante, saborear a riqueza de nossas relações com o mundo e com os outros. O efeito, na verdade, é exatamente o contrário.

Através da parede invisível

Como posso esperar que essa compreensão da natureza ilusória do ego mude meus relacionamentos com minha família e o mundo ao meu redor? Essa inversão de marcha não seria inquietante? A experiência mostra que só fará bem a você. Na verdade, quando o ego é predominante, a mente é como um pássaro constantemente batendo contra uma parede de vidro – a crença no ego – que encolhe nosso mundo e o encerra em confins estreitos. Perplexa e atordoada com a parede, a mente não consegue passar por ela. Mas a parede é invisível porque realmente não existe. É uma invenção da mente. No entanto, funciona como uma parede, dividindo nosso mundo interior e represando o fluxo do nosso altruísmo e alegria de viver. Nosso apego ao ego está fundamentalmente ligado ao sofrimento que sentimos e ao sofrimento que infligimos aos outros. Renunciar à nossa fixação em nossa própria imagem íntima e despojar o ego de toda a sua importância é o mesmo que conquistar uma incrível liberdade interior. Permite-nos abordar cada pessoa e cada situação com natural facilidade, benevolência, fortaleza e serenidade. Sem expectativa de ganho e sem medo de perder, somos livres para dar e receber. Não precisamos mais pensar, falar ou agir de maneira afetada e egoísta.

Ao nos apegarmos ao universo restrito do ego, temos a tendência de nos preocuparmos exclusivamente conosco. O menor contratempo nos perturba e desanima. Somos obcecados por nosso sucesso, nosso fracasso, nossas esperanças e nossas ansiedades e, assim, damos à felicidade todas as oportunidades de nos escapar. O estreito mundo do eu é como um copo d’água no qual um punhado de sal é jogado – a água se torna intragável. Se, por outro lado, rompemos as barreiras do eu e a mente se torna um vasto lago, esse mesmo punhado de sal não terá efeito em seu sabor.

Quando o eu deixa de ser a coisa mais importante do mundo, achamos mais fácil concentrar nossa preocupação nos outros. A visão de seu sofrimento aumenta nossa coragem e determinação de trabalhar em seu nome, em vez de nos paralisar com nosso próprio sofrimento emocional.

Se o ego fosse realmente nossa essência mais profunda, seria fácil entender nossa apreensão de abandoná-lo. Mas se for apenas uma ilusão, livrar-nos dela não é arrancar o coração do nosso ser, mas simplesmente abrir os olhos.

Portanto, vale a pena dedicar alguns momentos de nossa vida para deixar a mente descansar em calma interior e para compreender, por meio da análise e da experiência direta, o lugar do ego em nossas vidas. Enquanto o senso da importância do ego tiver controle sobre nosso ser, nunca conheceremos uma paz duradoura.

Adaptado de “Happiness: A Guide to Developing Life’s Most Important Skill”, de Matthieu Ricard. Reproduzido com permissão de Little, Brown and Company. © 2006 por Matthieu Ricard.

Traduzido por Felipe Marx.

Fonte: https://www.lionsroar.com/why-cant-i-be-happy/

Alimente sua alma com mais:

Conheça as vantagens de assinar a Morte Súbita inc.