Este texto já foi lambido por 813 almas.

por Arthur Moros

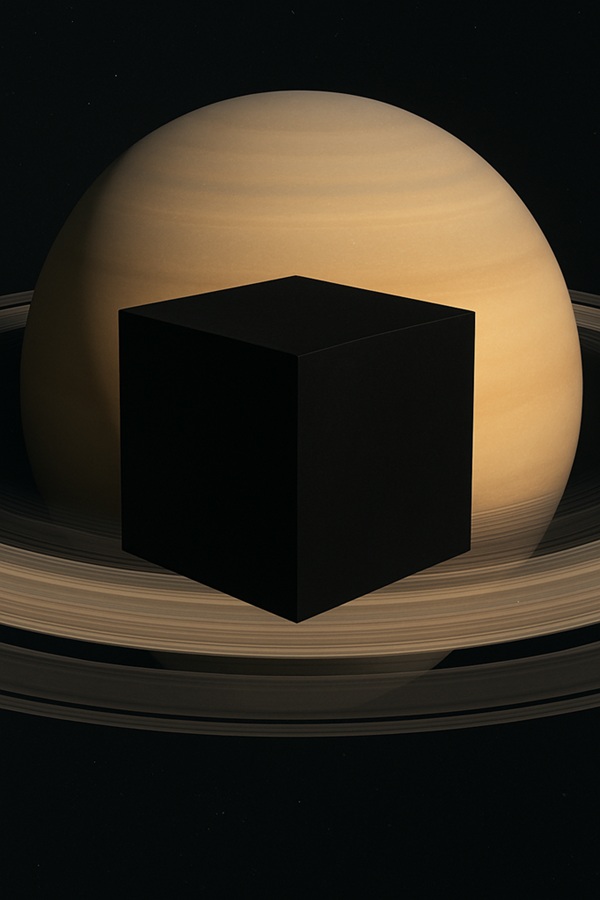

Em sua introdução a este livro, nosso autor não perde tempo em apontar um problema central que há séculos, senão milênios, incomoda o ocultismo e as tradições mágicas ocidentais:

Quando me perguntam qual tradição espiritual sigo, muitas vezes preciso resistir ao impulso de dizer “Gnose Saturnina”, porque as experiências, rituais e práticas que sigo estão, em última instância, conectadas a entidades ctônicas e à Inteligência regente delas, que fundamentalmente não é uma entidade boa ou benevolente — a divindade saturnina.

De fato, o termo “Gnose Saturnina” (ou mais comumente: “Saturno”) compartilha de sua ambiguidade com muitos — senão a maioria — dos conceitos e rótulos ocultistas. Enquanto para o leitor não iniciado seus elementos constituintes (“Saturno”, “Gnose”) podem parecer simples, qualquer análise mais aprofundada revelará múltiplas camadas de significado, muitas das quais se mostram nitidamente contraditórias, ou seja, incompatíveis entre si. Isso tem gerado muita perplexidade e, ocasionalmente, disputas amargas dentro das várias comunidades ocultistas ao longo dos tempos, com pouco esforço dedicado a analisar os fatores específicos — filosóficos, intelectuais, sociais, históricos ou, em resumo, “culturais” — que regem e informam essa ambivalência intrínseca.

Assim, muitos ocultistas — escritores, leitores, mestres, acólitos e praticantes — podem estar, e de fato estão, cientes de que Saturno, como divindade planetária, simbolicamente representa o “guardião do limiar”, como é o caso, por exemplo, na astrologia clássica. No entanto, esse epíteto dificilmente se alinha de forma intuitiva com a ideia de Saturno como figura salvífica, tal como Lúcifer (mais comumente associado à estrela da manhã e/ou da tarde, ou seja, Vênus) ou Prometeu — para não mencionar a figura contrária e, para muitos, sinistra de Satanás — como algumas escolas e tradições preferem fazer.

O termo grego gnosis, por sua vez, é geralmente traduzido como “conhecimento”. Embora tecnicamente correto, isso não leva em conta o fato de que, dentro de um contexto filosófico ou metafísico, gnosis implica um conhecimento de natureza revelatória e salvífica, que vai muito além do mero raciocínio intelectual ou cognitivo. Ao contrário do uso cotidiano, onde pode representar basicamente qualquer conjunto de dados e informações (vide, por exemplo, a linguagem dos programadores na tecnologia da informação), no ocultismo ela carrega o peso da referência ao antigo Gnosticismo — um termo eminentemente ambíguo por si só, cuja definição tem sido, e ainda é, alvo de intensos debates acadêmicos há mais de dois séculos — ou até mais, se considerarmos as disputas e a propaganda dos primeiros pais da Igreja em relação à suposta “heresia” dos gnósticos. Essa questão da ambiguidade não é nova, é claro, e todo aquele que tenha dedicado mais do que uma atenção superficial à história do ocultismo está basicamente ciente disso. Obras introdutórias sobre disciplinas ocultistas — de alquimia e projeção astral à astrologia, de adivinhação à geomancia, Aethyrs Enochianos, Kabbalah, magia cerimonial, feitiçaria e xamanismo, de magia sexual, magia de sigilos e feitiços de sucesso a talismãs, Tarot, teurgia etc., só para citar uma seleção representativa — geralmente explicam o conceito de símbolos como marcadores inerentemente ambíguos, pouco adequados a interpretações simplistas e padronizadas.

No entanto, esse consenso teórico fez pouco para evitar as acirradas controvérsias entre inúmeras facções ocultistas sobre qual exegese específica — e, por inferência, qual abordagem prática — de um determinado conjunto de símbolos seria a “verdadeira” e “legítima”. Para ilustrar isso de maneira particularmente esclarecedora, vejamos brevemente o naipe de Ouros do baralho de Tarot e os elementos comumente atribuídos a ele. O consenso geral, amplamente aceito até hoje e que remonta ao século XIX, sustenta que, sendo uma representação simbólica do dinheiro, os Ouros devem ser atribuídos ao elemento Terra. Isso reflete a lógica vitoriana da prosperidade material culminando invariavelmente na aquisição de bens imóveis “seguros” e “estáveis” — uma visão fundamentalmente feudalista de poder econômico, oriunda de uma sociedade predominantemente agrária, ou seja, pré-industrial.

No entanto, já no século XIX houve uma exceção notável: em seu tratado seminal Le Tarot des Bohémiens, clef absolue des sciences occultes [Tarô dos Ciganos. A Chave Absoluta das Ciências Ocultas], de 1889, o ocultista francês nascido na Espanha — ex-teosofista, martinista, mago, autor e conselheiro da corte do czar russo — Papus (Gérard Analect Vincent Encausse, 1865–1916) atribui o elemento Ar aos Ouros. Embora ele não se esforce muito em justificar essa escolha, ela parece estar mais de acordo com nossa visão contemporânea pós-industrial (e, talvez, até marxista) do dinheiro como uma abstração volátil, caracterizada por mobilidade essencial e insubstancial leveza. Embora possa sem dúvida ser usado para adquirir e manter bens tangíveis como imóveis ligados à Terra, terras e similares, o dinheiro em si é, ao menos dentro desse paradigma, uma entidade funcionalmente definida por sua capacidade de circular entre diferentes donos. Só quando ele é “gasto”, ou seja, transferido de um lugar para outro, é que exerce seu poder de facilitar o comércio e a troca de bens e serviços. À parte o valor intrínseco de moedas de metal precioso, o “valor” do dinheiro é na verdade uma promessa consensualmente reconhecida emitida por quem detém o direito de cunhagem — o que o coloca diretamente no domínio do elemento Ar. É por isso, aliás, que, em correspondências planetárias, o dinheiro é tradicionalmente associado a Mercúrio.

Essa atribuição elementar, aliás, não é um mero capricho acadêmico. Em feitiços de dinheiro, quando se realiza magia cerimonial dentro da tradição hermética — como, por exemplo, na Golden Dawn — faz toda a diferença se os rituais e fórmulas mágicas estão focados tecnicamente no dinheiro como regido pela Terra ou, alternativamente, como pertencente ao Ar. De fato, muitos praticantes argumentariam que seus resultados irão variar significativamente, dependendo da correspondência escolhida.

Pode-se argumentar que, em retrospectiva, Papus se mostrou mais astuto e “progressista”, “moderno”, ao enxergar o dinheiro — e sua representação simbólica nos Ouros — de uma maneira desvinculada da perspectiva dominante (senão reacionária) de que o poder político-econômico se enraíza e se legitima na posse de grandes propriedades fundiárias. Certamente, em uma era de economia cibernética globalizada e pós-industrial, faz pouco sentido atrelar o poder financeiro a uma visão agrária de riqueza e prosperidade.

Note-se, porém, que nosso ponto aqui não é decidir qual dessas duas visões divergentes é a “correta”. Tentar chegar a essa conclusão absoluta seria, em si, um projeto obsoleto, que já não se sustenta dentro do contexto do relativismo pós-moderno contemporâneo. Já se foram os dias em que “verdades” absolutas e inquestionáveis eram o pão nosso de cada dia das sociedades ocidentais — fosse com base na lógica aristotélica, nas convicções religiosas fundamentalistas promovidas por judaísmo e cristianismo, no racionalismo secular idolatrado pela filosofia e pelo humanismo iluministas, ou, entre os séculos XIX e meados do XX, pelo cientificismo, materialismo filosófico e seus desdobramentos positivistas. Filosofia, antropologia, psicologia profunda, neurologia, sociologia, ciências cognitivas e, por fim, a física quântica, fizeram seu papel em corroer as certezas absolutistas de outrora. Hoje, apenas fundamentalistas religiosos, reacionários políticos, revisionistas e os mal formados educacionalmente ainda não conseguem aceitar a ideia predominante de que, tanto filosoficamente quanto cientificamente, “realidade” não é uma verdade objetiva absoluta, mas sim uma construção narrativa sujeita a uma série de fatores — dos quais a suposta “faticidade” objetiva é apenas um subconjunto.

Por que é importante destacar isso? Porque aceitar essa ideia expande — e não limita — as opções do praticante ocultista. Essa é, essencialmente, a atitude da Magia Pragmática e, em certa medida, da Magia do Caos: não perca tempo precioso tentando determinar absolutos invariavelmente contestáveis, muito menos provocando discussões metafísicas teóricas e intermináveis. Em vez disso, se funciona, use! E seja o mais flexível possível: se, em seu feitiço de dinheiro, você precisa focar no lado tangível e material do dinheiro e dos Ouros — como, por exemplo, adquirir um imóvel específico — então atribua o elemento Terra a ambos. Está em busca de sucesso em operações rápidas de câmbio online? Talvez abordar a questão via o paradigma elemental do Ar seja mais promissor.

A Gnose Saturnina não é exceção, e este livro elucida a questão com abundância e profundidade esclarecedora. O próprio título do clássico de astrologia de Liz Greene, Saturn: A New Look at an Old Devil [Saturno: Um Novo Olhar sobre um Velho Diabo], publicado originalmente em 1976, já ilustra a inevitável ambiguidade com a qual teremos de lidar ao abordar a figura mitológica de Saturno e tudo o que ela representa. Na astrologia clássica e em suas muitas variações até meados do século XX, Saturno é geralmente o indicador de fome, doença, infortúnio, desolação, decrepitude, miséria e morte — a foice do folclórico Ceifador Sinistro sendo apenas um eco funesto da célebre foice de Saturno. Um arquétipo maligno, se é que já existiu um — “velho diabo”, de fato. Saturno é, claro, o nome que os romanos deram ao Titã grego Cronos. Não era exatamente um sujeito gentil, muito menos uma entidade “boa e benevolente” — em caso de dúvida, pergunte a seu pai Urano, a quem ele castrou com sua foice…

A associação (provavelmente facilitada pela semelhança dos nomes) entre o Titã Cronos e o deus Chronos, que personificava o Tempo, levou à representação de Saturno como o “Pai Tempo” até os dias atuais. E, claro, o Tempo como “devorador da vida” dificilmente é visto como o mais alegre dos animadores cósmicos.

No entanto, a partir de certo ponto (ainda que não desde muito cedo, quando aparentemente ainda se enfatizavam seus aspectos maléficos), os romanos passaram a venerar Saturno como uma divindade benigna, responsável pela agricultura, fertilidade, sustento e prosperidade. Segundo Ovídio e Hesíodo, ele chegou a governar a mítica Era de Ouro, quando tudo estava em harmonia no mundo e entre os seres humanos. O Monte Capitolino era originalmente chamado de Saturnius Mons, e o deus também era responsável pelo importantíssimo tesouro estatal. A festividade anual mais popular de Roma, a Saturnália, era decididamente um período prolongado de celebração, troca de presentes e inversões sociais lúdicas — em termos culturais ocidentais modernos, poderíamos compará-la a uma mistura de Carnaval com Natal. [Nota do Tradutor: a Saturnália, com sua inversão de papéis sociais, lembrava o Carnaval em sua quebra de normas, enquanto sua associação com presentes e festividade a aproxima do Natal.]

Em resumo, Saturno também foi objeto de devoção e reverência como um grande benfeitor divino. Uma mesma entidade, vista tanto como a incorporação de eventos malignos, depressão e destruição quanto como fonte de abundância, bem-estar e alegria — não há contradição mais evidente do que essa.

E ainda assim, nossa questão aqui não é meramente “ver os dois lados da moeda” ou equilibrar o Yin com o Yang. Pode-se manipular filosoficamente à vontade: o que estamos realmente enfrentando aqui é algo profundamente estranho à nossa suposta visão racional, cartesiana e binária de um mundo regido por uma única verdade absoluta — visão essa herdada de Aristóteles e seus sucessores. Estamos, na verdade, lidando com o Poder do Paradoxo. A realidade mítica nunca é (assim como a própria vida também não é) tão inequívoca e desambígua quanto o esforço humano convencional gostaria de acreditar. A Gnose, enquanto conhecimento aplicado e manifesto da vida e de suas tecnologias, jamais se propõe a “resolver” as contradições óbvias que permeiam o mundo — ao contrário, seu objetivo é manejá-las de maneira significativa e construtiva: prática, e não dogma; experiência palpável, e não fé abstrata ou mera suposição teórica, é sua base. Se nada mais, é isso que os gnósticos da Antiguidade, os místicos medievais e os cabalistas nos ensinaram, assim como os sábios védicos indianos e os mestres budistas: se realmente quisermos compreender o mundo como ele é, não temos escolha senão abraçar sua natureza paradoxal e forjá-la como uma arma viável para enfrentar as vicissitudes da vida.

A Fraternitas Saturni (FS) alemã é, sem dúvida, a mais antiga e influente ordem mágica ainda existente dedicada à Gnose Saturnina. Assim, parece razoável supor que ela saiba uma coisa ou duas sobre o assunto. A FS mantém o antigo Gnosticismo em alta consideração e chegou a dedicar um de seus graus operativos (em contraste com os meramente honorários), o 25° Magister Gnosticus, à investigação e à busca da gnose. O que muitos iniciantes acham confuso, no entanto, é que, enquanto o Gnosticismo antigo via o “Demiurgo” como uma entidade malévola ou, na melhor das hipóteses, ignorante — a qual os gnósticos combatiam de todas as formas possíveis — nos rituais centrais da FS, Saturno é reverenciado como o “Grande Demiurgo”, de forma decididamente positiva e respeitosa.

Como isso é possível? Não seria essa uma contradição fundamental que exige resolução?

Mais uma vez, deparamo-nos com uma ambiguidade de termos que reflete a narrativa paradoxal — ou, ousamos dizer, holística? — que os ocultistas em geral e os magos em particular são obrigados a adotar e manejar (em vez de “resolver”) ao lidar com o vasto espectro de ferramentas que as múltiplas tradições ocultistas nos legaram. Obviamente, no Timeu de Platão (aprox. 360 a.C.), o Demiurgo, como artífice universal, grande construtor ou modelador, embora essencialmente uma força secundária e executora, é visto como um grande benfeitor. Após Platão, tanto os filósofos do Platonismo Médio quanto os do Neoplatonismo continuaram a desenvolver essa noção com entusiasmo. O mesmo vale, aliás, para os maçons contemporâneos, mesmo que tecnicamente já não utilizem o termo “Demiurgo”, tendo-o substituído por “Grande Arquiteto [do Universo]”. O conceito fundamental, contudo, permanece o mesmo.

Foram os gnósticos antigos que converteram a expressão em algo pejorativo, utilizando-a para designar um ser inferior ou arconte, cujos nomes diversos — e marcadamente desfavoráveis — incluem Ialdabaoth, Saklas (“tolo”), Samael (“deus cego”), entre outros. Aqui o Demiurgo é descrito como uma divindade maligna, estúpida, cega, arrogante, insensível, egocêntrica, senão completamente irredimível — um “deus falido”, e é tarefa central do gnóstico desmascará-lo por aquilo que ele é e libertar-se de suas garras profanas. Isso faz parte do princípio dualista anticósmico dos gnósticos, segundo o qual o mundo é a prisão do nous, ou “centelha divina”, que precisa ser libertada. Sob essa perspectiva, a Gnose Saturnina está, de fato, ciente dessas “entidades ctônicas e sua Inteligência regente” não exatamente benevolentes, mencionadas anteriormente.

Novamente, não há nenhuma necessidade de aderir exclusivamente a uma ou outra visão, em detrimento da sua contraparte. Pelo contrário, seria prudente tratá-las todas conforme o conselho pragmático do feiticeiro inglês Austin Osman Spare: a crença é apenas uma tecnologia — e, por isso, os magos devem escolher suas crenças assim como os cirurgiões escolhem seus instrumentos: a ferramenta ou crença ideal é sempre aquela mais adequada para alcançar o objetivo em questão.

Este livro é um excelente recurso para preencher seu arsenal metafísico e filosófico com uma multiplicidade de ferramentas desse tipo, capazes de fortalecer sua prática.

UBIQUE ⛬ DAEMON ⛬ UBIQUE ⛬ DEUS

Alimente sua alma com mais:

Conheça as vantagens de assinar a Morte Súbita inc.

Faça parte do problema

Recursos Avançados

+ Área Restrita + Eventos Online.

R$37,00 por mês