Este texto foi lambido por 897 almas esse mês

Olavo de Carvalho, 1985

CAPÍTULO I

PARA UMA DEFINIÇÃO DE ASTROLOGIA

Entre os muitos traços distintivos que assinalam uma taxativa linha demarcatória entre a astrologia autêntica, tradicional, castiça, e as suas muitas contrafações contemporâneas, ha um que, por sua importância, deve ser fincado já no pórtico deste estudo, como uma garantia para o leitor e uma advertência para os falsários e usurpadores.

É que a astrologia não e nem nunca foi uma disciplina autônoma e completa, que contivesse em si seu próprio fundamento, e que pudesse ser estudada e compreendida sem a difícil assimilação preliminar de suas ciências mães e, depois disso, sem longos excursos laterais pelos territórios de suas ciências irmãs.

Ao contrário, ela fez e faz parte de um corpo integral e coerente de conhecimentos, isolada do qual só pode sobreviver como pálida caricatura de si mesma. É precisamente o que acontece hoje em dia. Ignorando a filiação orgânica que dava sentido e vida à ciência que praticam, os astrólogos contemporâneos procuram, ora constituí-la em bases autônomas, desde o zero, gerando-a completa no seio de suas próprias especulações individuais, ora inseri-la – melhor dito, espremê- la – no quadro estabelecido da ciência universitária moderna e do gosto cultural vigente. No primeiro caso, descambam nas piores fantasias “ocultistas” e somente atraem o descrédito. No segundo, a adaptação desejada e feita à força de cortes, ajustes e inserções que acabam por mutilar e desnaturar completamente a astrologia.

Este capítulo pretende dar algumas indicações sobre o que é astrologia. O que é, e não o que desejaríamos que fosse, ou o que a mentalidade atual – seja na sua vertente “ocultista”, seja na sua vertente “científica” – desejaria que fosse. Para tanto, devemos ater-nos à lição da boa fenomenologia e, nas palavras de Henry Corbin (1), descrever nosso objeto “tal como ele se apresenta àqueles a quem se apresenta”.

Mostrá-lo tal como foi visto por quem o viu, e não tal como o entendeu tal ou qual ouvinte de segunda ou terceira mão. Vamos, portanto, perguntar o que e astrologia a quem efetivamente possuiu uma astrologia, e não a quem, não possuindo nenhuma, procure inventá-la, improvisá-la ou mesmo negar-lhe a possibilidade de existência.

Ora, os documentos que atestam a existência de um corpo de conhecimentos astrológicos em varias civilizações – passadas e presentes, incluindo a Ocidental pré-renascentista – bastam para lotar muitas bibliotecas, e nada justifica seu desconhecimento por parte daqueles que, como advogados, juizes ou acusadores, se aventuram a falar do assunto.

Tio logo vamos a esses documentos, descobrimos que, em todas essas civilizações, a astrologia estava vinculada, em linha vertical, descendente, a pelo menos três ciências mães – a metafísica, a cosmologia, a teologia – e, em parentesco de similaridade horizontal, a seis ciências irmãs: a gramática, a música (ou estética em geral), a lógica, a retórica, a aritmética e a geometria. (Desnecessário sublinhar que nenhuma dessas ciências tinha nem os objetivos nem o significado de suas homônimas de hoje.) Do primeiro grupo, ela extraía seus princípios, ou fundamentos. Com as ciências do segundo grupo, tinha relações de contigüidade e analogia, pois representavam aplicações dos mesmos princípios a outros domínios do real. (2)

Amputada de suas ciências mães, a astrologia vê-se como um aglomerado de regras arbitrárias, vagamente fantásticas e destituídas de qualquer fundamento, se não de qualquer significado. Isolada de suas ciências irmãs, fica como um desenho sem proporção nem perspectiva, pois, se todas convergiam com ela em direção aos mesmos princípios, como os raios de um círculo convergem no centro, é somente a junção de todas as contigüidades que assinalava a cada uma seu território preciso, e portanto o perfil de seu estatuto epistemológico; a amputação desse contorno resulta na perda de toda referência espacial e na confusão de todos os domínios; o objeto próprio de estudo da astrologia fica assim nimbado de uma aura de irrealidade, hoje em dia ninguém sabe defini-lo direito. (3)

Somente a reinserção da nossa ciência no quadro das suas coordenadas originárias permitira restaurar o perfil dessa nobre dama, em tão má hora seqüestrada por bandoleiros e posta a servir de repasto à libertinagem dos grão-senhores nos bordeis de uma nova Babilônia.

Essas observações preliminares fornecem ao leitor, desde já, um critério seguro para saber se esta falando com um conhecedor do assunto ou com um charlatão, ignorante e falsário (envernizado ou não nas tinturas acadêmicas): o astrólogo de raça há de saber, por um lado, enunciar os princípios metafísicos, cosmológicos e teológicos em que se fundam as regras astrológicas que aplica, e, por outro, converter essas regras nos seus equivalentes gramaticais, lógicos, estéticos, etc.

Mas é preciso, ademais, que esse homem de erudição seja ainda um homem de espiritualidade, marcado pela vocação da convergência de todos os conhecimentos na luz unificante do Intellectus primus, ou Logos, ou Verbo Divino. Pois aqui não se trata de conhecimentos esparsos, mas de um saber perfeitamente integrado no eixo de uma realização espiritual pessoal, que é a finalidade última a que tudo isso deve ordenadamente concorrer. Ausente a marca desse carisma, – e de todos os sinais secundários que devem acompanhá-lo, como a piedade, a retidão interior inflexível, a obediência antes à voz do Intelecto do que as demandas da mundanidade e do bom-tom –, ausentes esses sinais, não se estará em presença de um intérprete autorizado das configurações celestes (4).

Tão estreita e inseparável é alias a integração entre todos esses conhecimentos que, só para dar um exemplo, cada uma das ciências em questão é representada por um dos planetas (a gramática pela Lua, a retórica por Vênus, a lógica por Mercúrio, a aritmética pelo Sol, a musica por Marte, a geometria por Júpiter, e a astrologia por Saturno) (5). O desconhecimento de qualquer delas, por parte do astrólogo, revelaria uma lacuna na sua compreensão do simbolismo do planeta que a representa, e não seria assim uma mera falha de erudição, exterior e casual, mas uma deficiência intrínseca do seu saber propriamente astrológico.

Do mesmo modo, o musico que ignorasse as correspondências planetárias dos distintos ritmos e tonalidades não poderia compreender as harmonias do mundo, de modo que sua arte estaria condenada a rastejar ao rés das meras sensações e sentimentos corriqueiros, impotente para elevar-se à colaboração na grande liturgia cósmica a que todas as artes, na concepção tradicional, devem concorrer. A ignorância da astrologia acabaria por impedi-lo de ser um musico na plena acepção do termo. (6)

Esses critério tem dois limites. Primeiro, que só pode reconhecer o sinal de uma vocação aquele que também a possua em seu próprio nível e modalidade. Tanto melhor para os astrólogos de verdade, que não se verão julgados por juizes incapazes. Segundo, que é uma peneira fina, e a maioria daqueles que hoje se fazem passar por astrólogos não passaria por ela. Tanto melhor para o leitor, que se verá poupado de um sem- número de erros e desvarios.

Por outro lado, o mesmo liame orgânico que filia a astrologia a um complexo tão vasto de conhecimentos impede que adotemos, neste trabalho, um modo de exposição serial, que vá dos princípios às suas conseqüências em modo coerentemente lógico. não acabaria nunca. Mas falar somente da astrologia, sem enunciar os seus princípios (supra- astrológicos) seria falar do nada com base em coisa nenhuma.

Optei, assim, por um critério médio. Sem a menor pretensão de dar nem a mais mínima idéia do panorama geral da astrologia e de suas conexões, procurarei tratar somente de algumas questões astrológicas selecionadas – como, por exemplo, certos aspectos do simbolismo dos planetas –, enfocando-as simultaneamente pela ótica de várias das ciências irmãs (com destaque, evidentemente, para o prisma da astrologia propriamente dita), e deixando apenas transparecer, no fundo, os princípios superiores que enformam e governam tais enfoques.

Com isso, pretendo jogar o leitor desde logo dentro de um outro modo de ver, que não e nem o do “ocultismo”, nem o da “ciência moderna”, mas que e o modo de ver próprio e autêntico das civilizações e épocas onde floresceu uma astrologia, civilizações essas que se enquadram na categoria daquelas a que Rene Guénon chamou “tradicionais” (7) e Mircea Eliade, com menor propriedade, “arcaicas”. (8)

O preço desse método e caro, para mim como para o leitor. Para mim, implicara ser demasiado compacto ou obscuro em certos trechos; para o leitor, restara a obrigação de uma leitura muito cerrada, muito contínua e cuidadosa, que não pule nem perca nenhum passo da progressão do argumento. Pois o que aqui interessa não é só o conteúdo explícito deste último, mas sobretudo sua forma implícita, sua estrutura, que procurará reproduzir, na condução do discurso, a estrutura cognoscitiva, o modus cognoscendi da própria astrologia – e, por extensão, de todas as demais ciências tradicionais.

Assim, mais que um estudo informativo – que as dimensões do livro não comportariam – o presente trabalho se oferece como uma experiência intelectual a ser realizada pelo leitor; a experiência de pensar e ver como pensavam e viam as civilizações tradicionais, ou, se quiserem, arcaicas. (9) E o mais surpreendente, na ciência dessas civilizações, é o seu grau de síntese, de unidade. Numa civilização tradicional, não ha praticamente nenhuma expressão da cultura que não esteja organicamente ligada ao corpo de princípios fundamentais que sustenta essa civilização. Isso dá ocasião a muitas confusões, quando o estudioso moderno, intoxicado de noções fragmentárias, tenta penetrar o universo desse conhecimento e desmembrá-lo segundo os padrões atuais.

Um traço marcante da ciência tradicional e que sua meta não se esgota no discurso, na formulação racional dos dados, mas vai além e visa uma transformação profunda do sujeito cognoscente. Ela nunca é uma ciência anônima, voltada a um sujeito igualmente anônimo e quantitativo, mas visa sempre a um sujeito humano concreto, que ao absorvê-la, nunca mais será o mesmo.

Daí que, por um lado, essa ciência, pela necessidade de síntese, se expresse antes em símbolos do que em modo discursivo, o que e um obstáculo para o leitor moderno. E daí também que, ao propor ao homem uma transformação, uma conversão da mente, ela surja como uma ciência atemorizante, e desperte no leitor atual toda sorte de fantasias premonitórias lúgubres, que o levam a identificá-la com a bruxaria, com o ocultismo e com todas as coisas que povoam os bas- fonds do psiquismo contemporâneo.

Se o objetivo do conhecimento tradicional e uma metanóia, uma conversão desde a opacidade empírica exterior até a cristalinidade da visão interior, e claro que não vamos realizar esse objetivo aqui, nas dimensões deste trabalho. Tudo o que podemos fazer e dar algumas indicações que sugiram o tipo de trajeto a ser percorrido, e as condições intelectuais requeridas para a caminhada.

A astrologia – cintilante princesa dessa constelação de ciências – servirá para nós, de um lado, como assunto e pretexto; de outro, como molde e estrutura para a organização do argumento. Alias, o termo mesmo de mapa celeste evoca a idéia de orientar-se espacialmente num domínio translúcido, incorpóreo, etéreo; a idéia de dar um corpo estrutural a conteúdos espirituais; a idéia de desenhar o invisível; pois o Céu é uma realidade puramente visual, sem nenhuma proximidade corpórea, e o mapa o traz para perto de nós. Nada mais natural, portanto, do que basearmo-nos no movimento dos céus para estruturar os nossos mundos interiores. E a idéia de corporificar o invisível e o que se expressa no simbolismo do planeta Saturno, o qual, e não por coincidência, simboliza também a astrologia, segundo Dante.

Mas, note-se: não se trata de um “modelo”, arbitrariamente escolhido por um investigador acadêmico, para espremer dentro dele os dados do problema e produzir combinações mais ou menos engenhosas. Trata-se antes do modelo por excelência, do molde natural e paradigmático das nossas especulações, pois todos os modelos que possamos inventar – a estrutura

ternária do silogismo, a andadura rítmica da dialética, os quadros e grades dos estruturalistas, os fluxogramas dos economistas, e assim por diante – todos remetem, enfim, a um quadro originário espaço-temporal que é imanente ao psiquismo humano e congenitamente homólogo ao espetáculo do orbe celeste que nos rodeia. E como poderia deixar de ser assim, se as estruturas psíquicas e perceptivas dos entes de todas as espécies têm de ter, por força, uma correspondência analógica com a estrutura da sua circunstância, do seu Unwelt, para usar o termo dos biólogos alemães?

Assim, para não dizermos, com Claude Lévi-Strauss (10), que a astrologia foi um estruturalismo avant la lettre (o que e uma singular maneira de o antropólogo do Musée de l’Homme colocar-se a si mesmo no topo da evolução milenar do conhecimento humano), diremos, antes que o estruturalismo, o funcionalismo, a dialética, o enfoque sistêmico e quantos mais modelos explicativos as ciências humanas têm proposto nos últimos decênios não são mais do que aplicações parciais, fragmentárias e mutuamente isoladas, de possibilidades intelectivas que, no corpo simbólico da astrologia, são oferecidas todas de uma vez e organicamente integradas. (11)

Aliás, se não fosse assim, o modelo astrológico não poderia ter estado presente, como esteve, em todas as grandes sínteses da metodologia e do conhecimento, já alcançadas em momentos privilegiados da história da cultura. Se querem alguns exemplos, e nesse modelo que se estruturam:

A Ars Magna de Raimundo Lullio, entrelaçamento de todas as metodologias num corpo integrado de critérios, concebido por um monge missionário-filósofo inspirado, e depois celebrado popularmente no Jogo das Contas de Vidro (Glasperlenspiel) de Hermman Hesse. (12)

A Enciclopédia dos Irmãos da Pureza (Ijwan a-Cafa), suma integrada do esoterismo e da ciência islâmica, realizada por uma comunidade sufi da cidade de Basra, no século IX da Era Cristã. (13)

A cosmologia de Santo Isidoro de Sevilha (século VI), um dos maiores sábios e filósofos de todos os tempos. (14)

A estruturação das ciências por Boetius, fundador da Escolástica e mestre de todos os eruditos europeus durante quase mil anos. (15)

A cosmologia de João Escoto Erígena. (16)

E assim por diante. Mais recentemente, assistimos à uma formulação de uma Criteriologia, pelo filósofo vienense Arnold Keyserling (filho do conde Hermann Keyserling), nas mesmas bases. (17)

Para que compreendam que essa virtualidade da astrologia e conhecida desde sempre, não constituindo nenhum segredo, extraímos este parágrafo do Timeu, de Platão, que fica colocado aqui como norma e bússola a fixar a verdadeira direção e vocação dos estudos astrológicos, e, portanto, o método do presente estudo:

“De todas as especulações que atualmente se podem fazer sobre o mundo, nenhuma teria sido possível se os homens não tivessem visto nem os astros, nem o Sol, nem o Céu. Porém, na situação efetiva, existem o dia e a noite, os equinócios, os solstícios, coisas que nos deram o conhecimento do número e nos permitiram especular sobre a essência do universo. Graças a isso foi nos dada essa espécie de ciência, da qual se pode dizer que nenhum bem maior foi jamais dado ao homem… O motivo pelo qual Deus criou a visão foi seu pre-conhecimento de que, tendo nós humanos observado os movimentos periódicos e regulares da inteligência divina nos céus, poderíamos fazer uso deles em nós mesmos: tendo estudado a fundo esses movimentos celestes, que são partícipes da retidão da inteligência divina, poderemos então ordenar por eles nossos próprios pensamentos, os quais, deixados a si mesmos, não cessam de errar. ”

(Timaeus, 47 c)

Coordenando, em seu simbolismo, as três condições essenciais da nossa percepção do mundo – o espaço, o tempo e o numero –, a astrologia e assim o modelo normal e primordial

do conhecimento integrado. Foi, por isso, chamada também mathesis, “medida”, mathesis universalis, a medida estruturante de todas as coisas e conhecimentos, o sistema de padrões e critérios em que se estrutura, de um lado, nossa percepção do cosmos e, de outro, nossa cultura.

Eis aí, então, uma primeira definição do que é astrologia – e, como o leitor deve ter reparado, ela é bem diferente do quanto se oferece com esse nome no mercado negro da pseudo-espiritualidade contemporânea.

Mas, com essa definição, voltamos a um tema enunciado paginas atrás: o conhecimento integrado, por ser integrado, não tem como ser expresso em modo extensivo. Ao contrário, ele demanda a síntese, ele tende antes a intensidade intelectiva do que à extensividade discursiva. Daí o amplo uso do simbolismo. O que seja a ciência tradicional do simbolismo, veremos no capítulo II. Por enquanto interessa assinalar que um conhecimento intensivo, sintético, integrado, requer um conhecedor igualmente integrado e que portanto ninguém avançará pelo caminho desta ciência sem integrar num feixe harmônico as forças e representações dispersas que ora combatem entre si pela posse do seu psiquismo. Os estudos tradicionais são normalmente acompanhados de uma pratica que, restaurando a capacidade de concentração, de persistência, de atenção continuada, organize o orbe todo do psiquismo numa roda em torno de um eixo, que e a própria atenção; esta por sua vez, transporta o estudante para um estado de intelecção continuada, isto e, um estado de claridade e evidência que lhe permite assimilar conhecimentos extremamente complexos sem maior dificuldade. Esta floração intelectiva e um dos primeiros degraus a serem galgados no processo de conversão, ou metanóia. No esoterismo islâmico, os degraus da realização espiritual são contados em numero de cem. (18)

O estudo teórico, a integração teórica dos conhecimentos para a qual a astrologia e, no caso, a ferramenta por excelência – deve, portanto, ser entendida apenas como preliminar de um caminho que deve terminar pela regeneração completa do psiquismo do estudante, e pela conquista de um estado permanente de evidência intuitiva. O corpo de técnicas

que concorrem para esse fim é o que se denomina esoterismo, como sinônimo de “interiorização”, e que não se confunde de modo algum com o “ocultismo”, a magia, a bruxaria, os poderes psíquicos reais ou fingidos, etc. (19)

Recapitulando; (i) a astrologia faz parte de um conjunto harmônico de conhecimentos, que inclui varias ciências; (ii) ela mesma, pelo seu simbolismo do espaço, do tempo e do número, representa uma síntese – simbólica, e não extensiva – desse corpo de conhecimentos; (iii) a aquisição do conhecimento integrado sempre foi entendida, em todas as civilizações tradicionais – incluindo o Ocidente medieval – como preliminar de uma realização espiritual pessoal, a qual deve levar o estudante à reconquista de certas capacidades humanas originárias, como por exemplo um estado permanente de evidência intuitiva e, portanto, de certeza e de paz.

Tais são, em linhas gerais, os critérios que vão orientar os próximos capítulos. Se a astrologia, nas épocas de decadência, se vê reduzida a um instrumento real ou falsamente preditivo, destinado a aplacar ou a excitar os temores e fantasias mundanos, isto não vai impedir-nos de compreender e estudar essa ciência segundo a sua verdadeira natureza, que e a mathesis universalis, e, portanto, de uma via de acesso ao Ser. Se ao mundano só ocorre olhar os astros para perguntar “o que será” amanhã ou depois, nos havemos de olhá-los em busca do que “sempre foi, é e será”.

CAPITULO II

A DIALÉTICA SIMBÓLICA

“(Juro) pelo róseo crepúsculo da manhã; pela noite e quanto envolve; e pela Lua, quando cheia: passareis de plano a plano. ”

Alcorão Sagrado: LXXXIV, 16-19

Vistos da Terra, o Sol e a Lua têm o mesmo diâmetro aparente: meio grau de arco. Em contrapartida, todas as suas demais qualidades sensíveis – cor, temperatura, etc. – cor simetricamente opostas. Isto faz deles o emblema por excelência de todas as oposições máximas e irredutíveis, modeladas pelo esquema de dois pontos divergentes e eqüidistantes de um terceiro ponto central: por ocasião da Lua cheia, a Lua que se põe e o Sol que se levanta, ou a Lua que se levanta enquanto o Sol se põe, formam a imagem perfeita do equilíbrio dos contrários, com a Terra no meio como fiel da balança.

É uma imagem que nos ocorre naturalmente, quando queremos evocar a idéia de equilíbrio, a propósito, digamos, do ativo e do passivo, do masculino e do feminino, do claro e do escuro, de tudo quanto, enfim, a cultura chinesa resumiu sob os conceitos do yang e do yin.

Sendo uma imagem fácil de gravar, e dotada de grande poder evocativo e mnemônico (proveniente, aliás, da homologia estrutural entre a psique humana e a esfera celeste, como veremos), era natural que, em nosso tempo, os meios de comunicação se apossassem dela, utilizando-a como instrumento para fixar na imaginação do consumidor a mensagem das novas dietas, programas de ginástica e outros gadgets ideológicos que entraram no mercado através do naturismo hippie e das

doutrinas pseudo-orientais. O abuso do emblema luni-solar veio junto com a vulgarização do yin e do yang.

Apesar da vulgarização, a imagem e o conceito que evoca são perfeitamente adequados à realidade que pretendem expressar; a lei da mutua compensação dos contrários não e uma pura fantasia, mas algo que efetivamente vigora em muitos planos e setores da experiência, e que alias pode ser observado e deduzido da natureza, por exemplo no caso dos vasos comunicantes ou do equilíbrio ácido-básico. Dentro dos seus limites, e um princípio explicativo perfeitamente válido, que funciona para um certo numero de casos.

Tio logo passamos, porem, do conceito abstrato de equilíbrio para a tentativa de equilibrar realmente alguma coisa concreta – por exemplo, quando aprendemos a andar de bicicleta –, verificamos que a nossa imagem de perfeita simetria se esboroa ao solavanco de sucessivas desilusões: de fato, não existe equilíbrio perfeitamente estático em parte alguma do mundo sensível. Uma vez atingido o momento de equilíbrio, o ponto central desliza, o conjunto escapa da simetria fugaz e cai; e voltamos a enfrentar a oscilação dos contrários. Notamos assim que, na experiência vivida, o ponto de equilíbrio não e propriamente um ponto, mas uma linha; e não é mesmo uma linha reta, mas uma linha sinuosa, que, gingando aos lados de um eixo meramente ideal, vai compensando as tensões de cá e de lá e compondo com o jogo do desequilíbrio das partes o padrão do equilíbrio instável do todo.

Na homeopatia, por exemplo, raciocina-se freqüentemente assim. Um sintoma aparentemente alarmante – febre, sangramentos, supurações – manifesta certamente um desequilíbrio, mas o homeopata poderá não medicá-lo de maneira alguma se julgar que esse desequilíbrio parcial terminará por reconstituir o equilíbrio do organismo total. Inversamente, ele poderá receitar um medicamento que rompa um estado de equilíbrio aparente, para induzir desde o fundo das tendências orgânicas a formação ascensional de um novo e mais arraigado padrão de equilíbrio.

Convenhamos que esse raciocínio e bem mais sutil e completo do que o anterior. Ele permite ir mais fundo na compreensão

do real. Por exemplo, se nossos “naturalistas” pseudo-orientais estudassem um pouco do método hahnetnanniano, acabariam constatando – antes tarde do que nunca – que não existem alimentos yin nem alimentos yang, mas sim alimentos que, num certo quadro preexistente, assumem provisoriamente um papel yin ou yang, o qual também pode inverter-se com a evolução posterior do quadro; aliás a tradição chinesa e categórica ao afirmar que a dualidade yin–yang e “o extremo limite do cosmos”; que, portanto, um e outro só existem como tais no plano do cosmos total (1); e que os entes individuais não somente são compostos de distintas dosagens desses dois princípios, mas que essa dosagem vai sendo progressivamente mais complexa e indireta a medida que descemos do plano universal para os planos mais particulares; de modo que para avaliar se um ente qualquer – digamos, um nabo – é yin ou yang, seria preciso ponderar uma quantidade- praticamente indefinida de variáveis, entre as quais, obviamente, o momento e o lugar. Tais finuras jamais escaparam aos chineses. É somente a tola grosseria da nossa “cultura de massas” que imagina poder exprimir conceitos cosmológicos em quadros e tabelinhas dietéticas de correspondências rasas, lineares e, ademais, puramente fictícias.

Mas, voltando atrás, qual é a diferença precisa entre os dois raciocínios que acabamos de presenciar? No primeiro, os dois termos eram opostos estaticamente pela eqüidistância a um centro. Mas, se passamos da idéia de equilíbrio estático à de equilíbrio dinâmico, isto é, se passamos do conceito abstrato a experiência concreta e assim verificamos que o equilíbrio não é feito somente de simetria e eqüidistância, mas também de interação, de conflito e de colaboração entre os dois pólos, então estes já não são opostos, e sim complementares. Já não são apenas as extremidades de um contraste, mas as matrizes de uma harmonia, tão adequadas e complementares entre si quanto o sêmen e o óvulo, o arco e a corda, a vibração sonora e a resistência do tímpano. Já não nos falam somente pela sua eqüidistância fixa, por assim dizer cristalizada no céu, mas por seu convívio amoroso, grávido de tensões e possibilidades.

Aprofundando mais a diferença, verificamos que, ao trocarmos de ponto-de-vista, introduzimos a variável tempo.

Em termos de lógica, podemos dizer que o primeiro raciocínio é um raciocínio de identidade e diferença, enquanto o segundo é um raciocínio dialético (no sentido hegeliano do termo). Os hegelianos sempre acusaram a lógica de identidade de ser puramente estática, de visar antes a abstrações formais do que a coisas concretas, imersas no fio do tempo, submetidas a transformações incessantes. O raciocínio dialético pretende apreender o movimento – por assim dizer, vital – das transformações reais fenomênicas. A verdade, segundo este método, não esta no conceito fixo dos entes isolados, mas no processo lógico- temporal que ao mesmo tempo os revela e os constitui. É o sentido da famosa formula de Hegel: Wesen ist was geworden ist. “A essência (de um ente) é aquilo em que (esse ente) se transformou”. Ou, em outros termos: ser, é devir.

Na astrologia, o símbolo que evoca esse segunda enfoque e o do ciclo lunar. Este projeta na tela dos céus o espetáculo da permanência na mudança, do ser que se revela e se constitui no devir. De fato, são as mutações da face lunar que acabam por mostrar ao homem a unicidade da fonte de luz: o Sol. Ora, o Sol quase nunca pode ser olhado diretamente. Na fórmula preciosa de Chesterton, “a única coisa criada à luz da qual olhamos todas as cisas e a única coisa para a qual não podemos olhar”. O Sol é, assim, uma invisível luminosidade. A lua, por seu lado, pode ser vista com seu claro perfil recortado no céu, mas, para compensar, este perfil não é constante. Assim, cada uma das luminárias aparentes tem algo de esquivo, para não dizer de equívoco: um foge ao olhar direto por seu brilho excessivo, outra foge à cristalização conceituai, por sua forma cambiante. Ora, esta forma atravessa nitidamente três fases, ou faces (a quarta face, a Lua nova, e invisível): na primeira, ela parece crescer como fonte de luz progressivamente independente. Aí atinge uma plenitude: temos a equivalência plena de dois círculos luminosos de meio grau de arco. Se ela se detivesse nesse ponto, diríamos: ha duas fontes de luz no céu. Mas o momento da sua plenitude já anuncia o declínio, já contem o germe da sua supressão; e vem a minguante, e enfim a Lua desaparece: o Sol, que durante todo esse tempo permanecera constante sob a sua capa luminosa, revelou-se – para o intelecto observador: constituiu-se – como fonte única real de luz, expressa e desdobrada temporalmente pelo compasso ternário da sua superfície refletante, a Lua.

Pelo simbolismo astrológico tradicional (2), o Sol representa a intelecção, a verdade, e a Lua a mente, o raciocínio: na dialética, uma verdade latente se constitui no espirito humano pelo processo do devir que a patenteia, que a verifica.

Se a balança do Sol e da Lua no horizonte, contemplada estaticamente na ocasião da Lua cheia, figurava o equilíbrio estático dos contrários, e portanto, a lógica de identidade e diferença, o ciclo lunar integral, contemplado na sua sucessão temporal, estampa nos céus a andadura ternária do pensamento dialético e o “sempiterno fluir” das coisas da natureza.

O raciocínio dialético tem um parentesco próximo com o raciocínio de causa e efeito, com a idéia de continuidade da mesma causa latente por sob a processão dos efeitos. O ciclo lunar pode, assim, representar indiferentemente o enfoque dialético ou o enfoque causal.

Se o raciocínio de identidade e diferença (3) e simples, direto e baseado na constatação de correspondências imediatamente oferecidas aos sentidos ou à inteligência, o raciocínio dialético demanda operações bem mais complexas, e o acompanhamento de todo um ciclo de transformações.

Houve, assim, uma passagem de plano, uma subida de nível: ao passarmos da oposição estática à complementaridade dinâmica, do raciocínio estático ao dialético, mudamos de posto de observação e um novo sistema de relações se evidenciou no espetáculo das coisas. Parecemos ter chegado mais perto da realidade efetiva, abandonando os esquemas meramente formais e as armadilhas da nossa própria subjetividade.

Parecemos, assim, ter chegado a uma solução para a oposição colocada inicialmente: ao introduzirmos a variável “tempo”, a oposição resolveu-se numa complementação.

Mas, bem examinadas as coisas, verificamos que a dialética só resolveu um problema a custa de criar outro: ao resolver a oposição entre o Sol e a Lua instalou em seu lugar a oposição entre o estático e o dinâmico. Se e uma fatalidade que todas as oposições estáticas possam se resolver pelo raciocínio dinâmico, não e menos verdade que elas só podem se instalar, inicialmente, pela formulação estática e abstrata dos conceitos de seus elementos. Como poderíamos “fluidificar” dialeticamente a oposição entre o Sol e a Lua se não soubéssemos o que e Sol nem o que e Lua, isto e, se os conceitos destes dois astros não fossem estáticos? Doravante estamos condenados a uma dualidade radical, que separa com um biombo de ferro o pensamento e a realidade: nossos conceitos serão sempre estáticos, a realidade será sempre dinâmica. A dialética desemboca no dualismo metodológico de Bergson

(4) e Bachelard (5).

Para piorar ainda mais as coisas, a própria dialética, para entrar em ação, tem de introduzir novos conceitos, que serão igualmente estáticos, inclusive o próprio conceito de dialética. Estes conceitos poderão ser em seguida dialetizados por sua vez, e assim por diante interminavelmente. Se, na sentença de Heráclito, avô da dialética, “nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio”, podemos perguntar se esta sentença de Heráclito chega a ter duas vezes o mesmo sentido.

A dialética vê-se, desse modo, ante um trágico dilema: optar por um discurso interminável – o qual, não possuindo limites, deixa de ter qualquer conteúdo identificável, como bem o assinalaram os críticos neo-positivistas de Hegel (6) – ou determinar arbitrariamente, e irracionalmente portanto, um ponto final qualquer para o processo dialético. Hegel, como se sabe, fez de si mesmo o ponto final da historia da filosofia, e a filosofia teve o desplante de continuar existindo depois dele.

Urge, portanto, passar acima da dialética, galgar mais um degrau, subir a um enfoque mais vasto e abrangente. E, novamente aqui, será o modelo celeste que vai nos socorrer, seguindo a advertência de Platão de que, sem nos orientarmos pelos lineamentos de inteligência divina cristalizada nos ciclos planetários, nossos pensamentos não cessam de vagar de erro em erro.

Ocorre que os dois pólos da nossa oposição inicial só podem ser ditos contrários – ou, em seguida, complementares –, quando vistos no mesmo plano, isto é, quando, medidos pelo mesmo padrão, resultam em grandezas similares. Na passagem do raciocínio estático ao dinâmico, algo certamente se alterou – o modo de representação –, mas algo permaneceu tal e qual: o ponto de vista do observador; em ambos os casos, supusemos que este estava instalado na Terra; primeiro, contemplando o momento do equilíbrio do Sol e da Lua no horizonte; depois, acompanhando o ciclo de transformações durante um mês lunar; mas sempre desde o mesmo lugar.

Todas as oposições (e todas as complementaridades portanto) fundam-se em alguma característica comum, que se polariza inversamente num elemento e no outro; isto é, as oposições são diferenças acidentais que resultam de um fundo de identidade essencial; a complementaridade consiste apenas em reconstituir, em seguida, esse fundo de identidade essencial, que um momento do processo havia velado, e que o acompanhamento do processo todo volta a desvelar, tal como o Sol e a Lua podem velar-se um ao outro no momento do eclipse, voltando depois a mostrar-se como são realmente. Este jogo que vai da identidade à diferença e novamente à identidade só se desenrola perante um observador estático, firmemente instalado no seu posto de observação.

Ora, o homem não pode normalmente abandonar seu posto de observação; não pode transportar-se corporalmente para fora da Terra. Pode apenas viajar mentalmente; mas, deixada a si mesma, a imaginação vaga entre os espaços celestes e cai na fantasia informe. A astronomia (que é a parte descritiva e substancial da qual a astrologia é a parte interpretativa e essencial), a astronomia e o antídoto de tais errâncias. Pela correta medição, o homem restabelece na sua representação a figura correta dos céus. E já tem o apoio de um novo modelo intelectual calcado, segundo Platão, na inteligência divina – para buscar um ponto- de-vista que lhe permita ultrapassar a dialética vulgar, penetrando num enfoque que poderíamos denominar a dialética simbólica.

Se, na dialética vulgar, havíamos introduzido o fator “tempo”, aqui lançaremos mão do elemento “espaço”, completando, portanto, o modelo em que se apoiavam nossas representações. Podemos dizer que o ponto-de-vista dialético correspondia a uma observação meramente “agrícola” dos céus: tudo quanto captava era a idéia de transformação e de ciclo. A dialética simbólica, agora, vai partir de um entendimento propriamente astronômico, e lançar-se à compreensão do entrelaçamento espacial dos vários pontos de vista e dos vários ciclos que eles desvelam.

Ora, se abandonamos o ponto-de-vista terrestre e levamos em consideração o sistema solar como um todo (7) – isto é, o quadro maior de referências no qual se estatuem e se diferenciam os vários elementos em jogo – verificamos que, na realidade, a Lua não está nem oposta ao Sol, como no raciocínio de identidade estática, nem coordenada a ele, como no raciocínio dialético, mas sim subordinada. Aliás está até mesmo duplamente subordinada, desde que é o satélite de um satélite. A Terra está para o Sol assim como a Lua esta para a Terra. Formamos assim uma proporção, e aqui pela primeira vez atingimos um enfoque racional de pleno direito, desde que “razão”, ratio, não quer dizer originariamente nada mais que proporção. É a proporção entre nossas representações e a experiência, que assegura a racionalidade dos nossos pensamentos.

Imediatamente a oposição inicial e a complementação que a seguiu revelam-se aspectos parciais – e portanto insuficientes – de um conjunto de proporções, que se reabsorve no princípio unitário que as constitui. Porque todas as proporções, como veremos adiante, são variações da igualdade, do mesmo modo que os jogos entre os ângulos e posições dos vários planetas entre si se reabsorvem e resolvem no posicionamento de todos em torno do seu eixo único central, que é o Sol.

Esta terceira modalidade denomina-se raciocínio de analogia. Há muitos equívocos correntes hoje em dia sobre o que seja o raciocínio analógico. Por exemplo, muitos autores acreditam que se trate da constatação da mera semelhança de formas (8). Outros supõem que seja uma forma primitiva e vagamente “poética” de assimilação da realidade, distinguindo-se

radicalmente da apreensão racional e lógica (9). Na verdade, nenhum dos filósofos modernos jamais demonstrou possuir um domínio do raciocínio analógico tal como o praticava a antigüidade; por isto, nenhum deles é autoridade para dizer o que ele seja. O raciocínio analógico, como veremos adiante, sintetiza numa visão integrada o raciocínio de identidade e o de causa-e-efeito, e é portanto superior a estes.

Se os filósofos acadêmicos fazem confusões a esse respeito, não as fazem em menor quantidade seus adversários, isto é, os astrólogos profissionais. Só que a fazem com a intenção contraria, enfatizando a superioridade do raciocínio analógico. De fato, eles usam e abusam de uma famosa “lei de analogia”, chamada a justificar sua arte, e que deve unir, em pulsação síncrona, o todo e a parte, o universo e o indivíduo, o distante e o próximo, tudo, enfim, o que cabe na fórmula clássica do micro e do macro.

Não é aqui o lugar de criticar os astrólogos profissionais, mas o fato é que eles interpretam essa “lei” em modo plano, raso, linear, como se entre o macro e o micro não existisse uma relação de analogia apenas, mas de identidade; por exemplo, ao lerem horóscopos individuais, a correspondência que eles vêem entre as configurações celestes e os eventos da vida individual humana é praticamente direta, sem as modulações e mediações que o bom-senso requer, e sem as inversões de significado que a própria regra do raciocínio analógico, quando bem compreendida, exige. Tendo estabelecido, por exemplo, uma ligação simbólica entre Saturno e a paternidade, e entre a Lua e a maternidade, interpretarão diretamente um ângulo inarmônico entre Saturno e a Lua, no mapa natal, como indicação de um conflito entre a mãe e o pai do consulente. Essa forma de raciocínio grosseiro foi muito bem caricaturada num “silogismo” inventado pelo astrólogo espanhol Rodolfo Hinostroza:

“Saturno = pedra. Sagitário = fígado. Portanto, Saturno em Sagitário = pedra no fígado. Ou, se quiserem, pedrada no fígado”. (10)

Do mesmo modo, estabelecem correspondências diretas entre a Libra, como símbolo do equilíbrio cósmico, e a justiça comum e a corrente dos nossos tribunais; e muitas outras no mesmo sentido. Ora, a astrologia e uma ciência cosmológica, e não psicológica: o plano onde se desenrolam os fenômenos, o cenário onde se representa o seu drama, é o cosmos total, e não apenas a mente do indivíduo. Entre esses dois planos, separados por muitos “mundos”, deve haver necessariamente muitas transições e atenuações; explicaremos isso mais adiante. O que interessa assimilar e que o raciocínio analógico e uma ferramenta sutil, de precisão: não resiste a um achatamento que comprima o macro no micro e os empastele.

Que significa, de fato, analogia? Em primeiro lugar, qualquer dicionário grego assinalará, no verbete αµαλωγος, análogos, a acepção de “proporcionalidade”, no sentido da fórmula

ou no sentido das harmonias entre os distintos comprimentos das cordas de um instrumento musical e os sons que respectivamente emitem quando vibradas. Tais proporcionalidades, como qualquer um pode perceber, consistem precisamente na razão das diferenças entre os distintos valores. Portanto se não há diferenças, não ha analogia, ha pura e simplesmente identidade, no sentido da fórmula

ou, para resumir, 1=1. Isto deveria revelar, desde logo, que um símbolo astrológico qualquer – planeta ou signo, angulo ou casa – não pode jamais ter o mesmo significado quando- considerado em dois planos diferentes de realidade, por exemplo no plano do cosmos total e no da psicologia individual. Em segundo lugar, o prefixo aná, αµα, que constitui essa palavra, designa um movimento ascensional:

µελανες αµα βοτρµες ησαν

Mélane aná botrües esan

(“No alto, estavam os cachos de negra uva”)

(Ilíada, 18:562)

Traduz-se como “sobre”, “acima”, “a montante”, “para cima”, como em αµαγωγη, anagogê, “elevação” “ação de elevar, de arrebatar para o alto”, ou ainda como em anabásis, anaforá, etc.

O termo “analogia”, portanto, da a entender que se trata de uma relação em sentido ascendente. Melhor dito: os dois objetos unidos por uma relação de analogia estão conectados por cima: é em seus aspectos superiores, e por eles, que os entes podem estar “em analogia”. Uma analogia é tanto mais evidente quanto mais nos afastamos da particularidade sensível para considerar os entes sob o aspecto da sua maior universalidade. Correlativamente, essa relação se desvanece quanto mais encaramos os entes por seus aspectos inferiores, isto e, pela sua fenomenal idade sensível.

O que estabelece uma analogia entre dois entes, portanto, não são as similitudes que apresentem no mesmo plano, mas o fato de que emanam de um mesmo princípio, que cada qual representa simbolicamente a seu próprio modo e nível de ser, e que, contendo em si um e outro, é forçosamente superior a ambos. É nesse nível de universalidade que se celebra no céu o liame de analogia que vai unindo, numa cadeia de símbolos, o ouro ao mel, o mel ao leão, o leão ao rei, o rei ao Sol, o Sol ao anjo, o anjo ao Logos. Visto desde cima, desde o princípio que os constitui, eles revelam a proporcionalidade entre as funções simbólicas que desempenham para a manifestação desse princípio, cada qual no nível cosmológico que lhe corresponde, e é essa proporcionalidade que constitui a analogia. Visto desde baixo, desde a fenomenalidade sensível, ao contrário, eles se desmembram na multilateralidade das diferenças. Assim, a analogia e simultaneamente evidente e inapreensível; óbvia para uns, inconcebível para outros.

Utilizamo-nos, portanto, das analogias, para subir da percepção sensível à apreensão da essência espiritual, para ir do visível ao invisível, ou, nos termos de Hugo de São Vítor (11), para ir da natureza à graça: a natureza, o mundo sensível, “significa” o invisível; a graça espiritual o “exibe”, no topo da escada. A escada das analogias – evocada, por exemplo, na escada de Jacó, nos degraus do Paraíso em Dante, e em todas as hierarquias de conhecimentos espirituais – é um meio de acesso ao princípio e, por outro lado, vem abaixo se este lhe é retirado do topo.

Sendo, então, um liame vertical e ascensional, a analogia é diferente das simples relações de similitude – complementaridade, contiguidade, contraste, etc. – que relacionam, juntam, separam e ordenam os entes no mesmo plano horizontal. Esta distinção, por elementar que seja, escapa tão facilmente ao observador de hoje, que mesmo um historiador competente como Michel Foucault se equivoca, ao classificar a analogia como uma das formas da similitude na ciência medieval. Na realidade, a diferença de planos entre essas duas relações não permite enfocá-las como espécies do mesmo gênero, tal como as classificações hierárquicas em geral se distinguem das classificações tipológicas: a distinção entre capitão, major e coronel não e do mesmo tipo da distinção entre infantaria, artilharia e cavalaria (12). E muito menos se poderia, então, submeter a analogia a similitude, como a espécie ao gênero, tal como não se poderia dizer que a classificação das patentes militares fosse uma espécie da qual a divisão das três armas constituísse o gênero.

Isso deveria bastar para evidenciar que certas relações de semelhança que os astrólogos apontam entre planetas (ou mitos planetários) e entes e eventos do mundo terrestre – como, por exemplo, o fato de que Marte e o sangue são igualmente vermelhos – não são analogias, porque não remetem ao princípio que constitui esses dois entes e que é a razão comum das suas semelhanças e diferenças. Trata- se, portanto, de meras similitudes, discernidas no mesmo plano (no caso, o das qualidades sensíveis cromáticas). E como, no sentido plano ou descendente, a relação de proporcionalidade se dilui progressivamente na multiplicação das diferenças, as meras similitudes podem ser bem pouco significativas, e ate mesmo inteiramente casuais; e ninguém pensaria que um conhecimento serio se pudesse obter mediante a coleta de curiosas coincidências.

No esquema simbólico que estamos estudando, a passagem do particular ao universal é simbolizada pela passagem do ponto de vista geocêntrico ao ponto de vista heliocêntrico. Este ultimo, por sua maior abrangência, permite captar relações – analogias – que o particularismo da visão terrestre ocultava. Resumindo as fases percorridas, atravessamos: 1ª fase. Ponto-de-vista: aparência sensível momentânea. Raciocínio: identidade e diferença. 2ª fase. Ponto-de-vista: temporal e cíclico. Raciocínio: casual ou dialético. 3ª fase. Ponto-de-vista: espaço- temporal, abrangente, universalizante, ascensional. Raciocínio: analogia.

Por outro lado, se as analogias levam ao conhecimento do princípio, é que este já residia em nós de modo virtual. Esta presença latente, este guia invisível que com mão segura nos conduz pela “via reta” das analogias em meio à floresta das similitudes, é simbolizado por Virgílio, Beatriz e São Bernardo nas três etapas da ascensão do poeta na Divina Comédia de Dante.

Ora, os princípios universais geralmente chegam ao nosso conhecimento unicamente através de fórmulas abstratas, de modo que nos encontramos sempre divididos entre uma verdade universal e abstrata e uma experiência concreta destituída de verdade, destituída de sentido. A escalada das analogias visa justamente a transpor esse hiato, levando, na medida do possível, a um conhecimento vivido e concreto do universal. Através da analogia e do simbolismo, bem como das muitas artes, ciências e técnicas tradicionais que objetivam cristalizar e condensar esse simbolismo na psique do estudante, o que se procura é justamente transformar e alargar essa psique de modo que ela mesma assuma uma envergadura universal, à imagem do Homem universal (13) que é compêndio e modelo do cosmos inteiro.

No simbolismo numérico, todas as proporções são, em última análise, formas e variantes da identidade. A identidade é uma formula única, simples e abstrata, 1=1, que contém em si, sinteticamente, todas as proporções do universo, isto e, todas as “dosagens” que compõem todas as coisas e seres. Ao conhecer o princípio de identidade, conhecemos, de certo modo, a razão de todas as razões; é o conhecimento universal, mas ainda em modo virtual, como a semente que, potencialmente, contém em si uma floresta inteira. A escala das analogias da concreção vivida a esse princípio, recapitula, por assim dizer, em modo abreviado, o orbe todo das possibilidades contidas no princípio de identidade e, no topo da escada, reencontramos esse princípio, já não como fórmula abstrata, mas como realidade plena, como sentido da verdade e verdade do sentido. É o que a escolástica denominava o universal concreto, a síntese da universalidade lógica e da plenitude existencial. (14)

Esse reencontro, esta re-ligação, ressoa como a efetivação plena da felicidade. É a reunificação do homem consigo mesmo, preliminar ao reencontro com Deus. Na filosofia de Hugo de São Vítor (15), é o reencontro do homem exterior, ou carnal, com o homem interior, ou espiritual. Hugo, seguindo uma tradição mas traduzindo-a com gênio e originalidade, distingue no homem, primeiramente, quatro faixas: na parte corporal, sensus (sentidos) e imaginatio (imaginação); na parte espiritual, ratio (razão) e intelligentia (inteligência). Então pergunta: não haverá um faixa intermediária, um vínculo entre o espírito e o corpo? A essa faixa intermediária, Hugo denomina affectio imaginaria, e seu discípulo Ricardo de São Vítor, imaginatio mediatrix; “afecção imaginária” e “imaginação mediadora”. É nesta faixa intermediária que se dá o conhecimento das analogias e do simbolismo em geral, e é nela que se dá o reencontro da verdade universal com e na experiência concreta. A contrapartida ontológica dessa faixa psicológica é o denominado mundus imaginalis, o mundo das formas imaginais, que não se confundem com o imaginário (Hugo atribui o imaginário à parte corporal) e que constituem o elo perdido entre o mundo dos sentidos e as “formas puras (ou abstratas) do entendimento”; e aí que se celebra a reunificação do homem consigo mesmo,

e é para aí que devemos voltar nossa atenção se queremos romper o divorcio alma-espírito a que nos acostumaram quatro séculos de cartesianismo. Se o raciocínio de analogia é tão incompreensível para o homem moderno, e porque este perdeu a visão desse mundo intermediário, acostumando-se a entender como “abstração” tudo o que escape do orbe dos sentidos. Mas esse mundo intermediário e não só o mundo dos símbolos, e sim também de entes imaginais simbolizados por eles, pois não se poderia conceber uma faculdade cognoscitiva que não tivesse uma contrapartida objetiva, seu objetivo de conhecimento próprio e independente. E é no mundo imaginal que reencontramos então os anjos e os personagens todos das narrativas bíblicas e mitológicas, como formas de realidade que não se reduzem nem ao nosso psiquismo subjetivo, nem a uma objetividade meramente exterior.

* * *

A escalada termina aí. Tendo encontrado o princípio superior que organiza os vários planos de uma seqüência analógica, parece que nada mais há a conhecer, ao menos dentro desse domínio em particular.

No entanto, quanto mais nos aproximamos de um princípio universal, mais vão ficando para trás e cada vez mais longe as realidades concretas cuja explicação buscávamos. E, ao voltarmos do topo, às vezes parecemos ter perdido de vista o propósito da viagem. O momento do reencontro passa, e nada nos resta nas mãos senão o enunciado abstrato e sem vida de um princípio lógico, que e a recordação melancólica de uma universalidade perdida. É preciso, portanto, descer novamente do princípio às suas manifestações particulares, e depois subir de novo, e assim por diante. De modo que a alternância sim-não, verdade-erro, que constitui para nos o inicio da investigação, é finalmente substituída pela alternância alto-baixo, universal-particular. Passamos, assim, da oscilação horizontal para a vertical. E é justamente o despertar da capacidade de realizar em modo constante esta subida e descida, que constitui o objetivo de toda educação tradicional.

Mas a última etapa, que absolverá o raciocínio analógico do seu ultimo ranço de abstracionismo, é precisamente a forma suprema de raciocínio, forma essa tio superior a todas as outras, que já representa praticamente uma entrada no mundo da intuição e do conhecimento imediato. A essa forma de raciocínio, denominamos convenientia, “conveniência”, pois designa aquilo que convem, o ponto central para onde convergem todos os raios de um círculo e de onde eles partem novamente em todas as direções, representando o movimento duplo de contração-expansão do particular ao universal e deste ao particular. Quando nosso intelecto chega a essa forma de raciocínio, podemos então começar a compreender a doutrina hindu dos “dias e noites de Brahma”, ou a doutrina islâmica da “inspiração e expiração de Deus”, como retroação de todos os mundos ao seu princípio, seguida de nova expansão multilateral de manifestação universal. Estamos, assim, as portas da metafísica pura, mas isto será assunto para uma outra ocasião.

CAPÍTULO III

INFLUÊNCIA ASTRAL E PLANOS DE REALIDADE

1

Como o de todas as artes e ciências tradicionais, o estudo da astrologia pode ser conduzido, seja em sentido ascendente, seja em sentido descendente. No primeiro caso passamos gradativamente dos fenômenos sensíveis – os corpos planetários, seus movimentos, suas posições recíprocas, etc. aos princípios cosmológicos e metafísicos que os governam, e que eles por sua vez representam simbolicamente. No segundo caso, passamos dos planetas aos fenômenos da esfera terrestre por eles governados.

Ora, os domínios do humano estendem-se desde o âmbito terrestre ate certas regiões do espírito que se prolongam muito além da esfera “natural”. A influência dos planetas não poderia, portanto, desempenhar o papel de explicação ultima dos atos humanos, que os astrólogos vulgares com freqüência lhe atribuem. Essa influência atua somente sobre os domínios inferiores ao céu de Saturno, isto é, sobre as faixas de realidade (e portanto da constituição humana também) que estejam dentro e abaixo do orbe de realidade simbolizado por esse planeta; qual seja esse orbe, veremos num outro estudo. Aqui interessa apenas fixar os critérios mais gerais para que se possa falar legitimamente de uma influência planetária sobre o ser humano. De fato, critérios dessa ordem já foram estabelecidos, com grande maestria, por Santo Tomás de Aquino (1). Nosso trabalho representa somente uma extensão do que foi dito por ele.

Enquanto corpos, diz S. Tomás, os planetas só atuam sobre corpos

. Isto significa que, se a atuação dos planetas sobre entes corporais como a água ou os minerais é direta e causal, e abrange estes corpos na totalidade do seu ser,

o mesmo não se poderia dizer com relação ao ser humano, pois este possui qualidades próprias que ultrapassam o domínio corporal e portanto não poderiam estar a mercê da influencia de quaisquer corpos, inclusive os planetas. Isto não quer dizer, porém, que os planetas não atuem sobre o homem de maneira alguma, mas sim que eles agem apenas sobre o que nele há de corporal, sem atingir suas faculdades superiores, como a vontade, a razão e o entendimento.

No entanto – prossegue o Doutor Angélico – isso não quer dizer que não possam exercer alguma influencia acidental e secundária, se não sobre as faculdades superiores propriamente ditas, ao menos sobre as condições de sua manifestação em cada caso concreto, facilitando-a ou dificultando-a. Se, por exemplo, um planeta exerce uma ação nefasta sobre o corpo de um homem, isto não altera propriamente a racionalidade e a vontade livre deste último, porém pode dificultar a sua manifestação plena, durante o período em que dura a moléstia.

É isso o que S. Tomas quer dizer com a sentença “os corpos só atuam sobre corpos”; um corpo pode exercer uma ação essencial e verdadeiramente causal sobre outro corpo, mas sua atuação sobre o não- corpóreo será, ao contrario, apenas periférica e acidental.

Não é, porem, fora de propósito lembrar que, mesmo no caso da atuação dos planetas sobre os corpos, essa influência não deve ser entendida em modo puramente energético ou mecânico, e sim sincrônico ou harmônico, segundo as leis da analogia e simpatia. Devemos resguardar-nos de atribuir nossas concepções modernas aos autores antigos; a palavra “causa”, para S. Tomas, não tinha as mesmas ressonâncias que tem hoje; hoje, por força de um habito que o tempo vem transformando num pressuposto indiscutido, restringimos automaticamente o sentido de “causa” ao de “causa eficiente”; mas para

- Tomas, como para Aristóteles, a causa podia ser eficiente, formal, material ou final.

2

Se, enquanto corpos, os planetas só atuam sobre corpos, podemos completar o raciocínio de S. Tomás dizendo que, enquanto símbolos, ao contrário, eles representam ou veiculam a atuação de potências espirituais e cósmicas que ultrapassam infinitamente os domínios do corpóreo. Neste caso, não são os planetas que agem, mas sim as potências angélicas das quais eles são somente a cristalização simbólica e sensível, por assim dizer. No entanto, e corrente o uso do termo “causalidade astral” tanto para designar a influência corporal dos planetas quanto a ação dos anjos dos quais eles são a hierofania. O termo é rigoroso somente no primeiro caso; no segundo, procedemos como quando dizemos que “a imagem da Santíssima Virgem na capela tal fez um milagre”; e uma força de expressão, que não pode ser tomada literalmente; e na confluência dessas distinções sutis que a astrologia beira a idolatria e foi severamente condenada pela Igreja.

E evidente que a atuação dos planetas nunca e independente das potências angélicas, mas, enquanto no primeiro caso os planetas veiculam a atuação destas ultimas, – e podem ser ditos, no plano corporal, a causa dos eventos – no segundo caso eles apenas a assinalam no tempo e a representam simbolicamente, sem interferir no processo ao modo de elos de uma cadeia causal. Não é difícil distinguir entre o instrumento e o sinal de uma ação, mas os astrólogos vulgares não têm a mínima idéia clara a respeito dessas duas formas de atuação, e por isto atribuem à ação dos planetas, uniformemente, tanto os eventos efetivamente provocados por estes, quanto outros tipos de fatos onde os planetas não exerceram nem a mais mínima influência.

Um exemplo simples permitirá compreendê-lo melhor. Quando meu despertador toca – suponhamos, as sete horas da manhã ele exerce um efeito notório sobre meus tímpanos, e posso concluir que ele foi a causa de eu ter despertado. Porém, no mesmo momento em que desperto, posso conjeturar legitimamente que, por toda a cidade, milhões de trabalhadores es-

tão se levantando de suas camas, para ir ao serviço. O erro do astrólogo vulgar consiste em que ele atribui ao seu despertador o poder de acordar a cidade inteira. Na verdade, o toque do meu despertador é apenas um sinal de que outros milhões de despertadores devem estar tocando na mesma hora.

A objeção eventual de que os astrólogos conhecem perfeitamente bem a distinção entre causalidade e sincronicidade e irrelevante, porque assinalar uma causa é dar uma explicação, e falar simplesmente que um fenômeno e síncrono a outro fenômeno não explica absolutamente nada; quando os astrólogos falam em sincronicidade – sacando por conta, alias, do prestígio de Jung – imaginam ingenuamente estar passando de uma clave explicativa para outra, quando na verdade estão apenas dando outro nome a uma correlação factual que não sabem explicar de maneira alguma. É alias espantoso que o inundo científico tenha levado a sério uma pretensa “teoria da sincronicidade”, quando evidentemente a própria definição dada a esta última – “coincidência acausal significativa” – contém apenas uma designação, e não uma teoria, de qualquer espécie que seja. O sincronismo de dois fenômenos não pode constituir sua explicação, pelo simples fato de que ele e apenas mais outro fenômeno, alias de explicação até mesmo mais difícil. Um tempo em que tais ingenuidades passam por alta filosofia é um tempo obscuro e triste.

A distinção que assinalei acima evidencia a necessidade de dois enfoques diversos, que constituem por assim dizer duas astrologias opostas e complementares: a astrologia como ciência natural estuda a influência dos planetas; a astrologia como hermenêutica estuda as significações dos fenômenos planetários como símbolos de potências superiores. Esta ultima forma demanda, por certo, conhecimentos de ordem metafísica e cosmológica que transcendem o campo habitual do astrólogo ; ela desemboca numa angelologia e numa teologia; e sua prática requer então as mesmas condições intelectuais e psíquicas que se exigem do interprete dos textos sacros; isto inclui não apenas a qualificação pessoal e o conhecimento teórico, mas a prática de uma disciplina espiritual no quadro de uma tradição ortodoxa (2). Se querem exemplos históricos dessas duas abordagens, encontramos a primeira na obra do astrólogo persa Al-Biruni, a segunda na

obra de Plotino e de Proclo, bem como no texto citado de S. Tomas de Aquino. Por certo, o primeiro enfoque é lógica e epistemologicamente subordinado ao segundo, mas, se estiver consciente dos limites da sua abordagem, o astrólogo natural poderá exercer corretamente o seu ofício sem ser também um teólogo. O próprio Al-Biruni tinha conhecimentos muito limitados a respeito do simbolismo espiritual da astrologia, mas isto não o impediu de ser um bom astrólogo, desde que se atinha aos limites da lei religiosa vigente na sua cultura. O mesmo poderíamos dizer do nosso Kepler.

3

Entre esses dois níveis da ciência astrológica, existe evidentemente uma correspondência analógica, pois a hierarquia dos corpos imita a hierarquia das substâncias intelectuais (3), de modo que se poderia dizer que os entes do mundo angélico estão para os planetas assim como os planetas estão para os minerais, as plantas, as águas, etc. Ora, uma correspondência analógica não é uma identidade lógica (4), e é isto que os astrólogos vulgares perdem tão freqüentemente de vista, o que os leva ao malentendido de encarar os planetas como agentes diretos da vontade divina (seja em sentido coercitivo e causal, como o entende a astrologia preditiva clássica, seja em sentido mágico e psicológico, a título de “arquétipo celeste” da individualidade, como o entendem os astrólogos ditos humanistas, junguianos, transpessoais, etc.)

Pelo fato de que o homem habita simultaneamente muitos planos da realidade – sendo um ente tão corporal quanto o cálcio de seus ossos e tão espiritual quanto a inteligência divina que nele reside –, sua relação com o mundo planetário não pode ser unívoca: ele esta submetido aos ciclos planetários, na medida em que o estão os elementos que compõem o seu corpo; é idêntico a eles e coabita no mesmo plano, na medida em que é um ente dotado de razão e simbolismo, de modo que seus atos têm múltiplas dimensões de significados que precisamente são simbolizados pela complexa estrutura de planos e ritmos que compõem a esfera celeste (como modelo,

por exemplo, do sistema das ciências); mas começa a transcendê-los na medida em que sua razão se eleva acima dos símbolos corporais celestes e apreende diretamente as intenções do mundo angélico que esses planetas simbolizam; e finalmente transcende infinitamente a esfera dos planetas na medida em que é dotado também de intelecto puro e pode apreender o divino acima de todo simbolismo e de toda representação concreta (5).

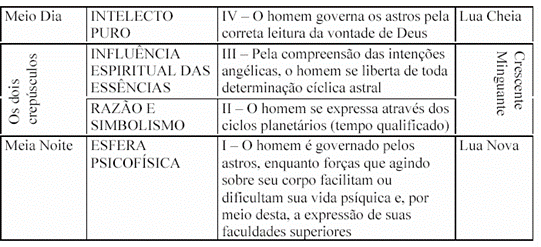

Ora, o homem vive essencialmente nesses quatro níveis, mas o foco da sua atenção e de sua consciência individuais circula, por assim dizer, entre esses níveis. O “tempo” de permanência em cada um desses níveis e ditado pelo grau de concentração e de realização espiritual de cada homem, mas mesmo o mais espiritual dos homens deve ter momentos de torpor intelectual nos quais sua consciência esta limitada aos dados físicos mais imediatos, embora esses momentos possam ser reduzidos a um quase nada; e mesmo o mais embrutecido dos homens terá algum momento de apreensão intelectual pura, ainda que este momento seja de duração infinitesimal e não lhe deixe nenhum traço na memória de vigília. A rotação entre estes quatro níveis tem seu símbolo no próprio fenômeno astrológico da sucessão dos dias e das noites (rotação quadrifásica aurora – meio-dia – crepúsculo – meia-noite) e também na sucessão das quatro fases da lua. As duas fases intermédias – crepúsculo auroral e vespertino – representam, respectivamente, a ascensão do fenomênico ao simbólico e a descida do simbólico ao fenomênico; o meio-dia e a meia-noite podem ter seus significados invertidos conforme nos refiramos a um simbolismo objetivo e natural ou subjetivo e psicológico; no primeiro caso, o sol a pino representa a plena luz da intelecção e a meia-noite representa a imersão total (embora temporária) na opacidade dos dados fenomênicos sensíveis; no caso inverso, o sol a pino representará a aparência, o exterior, o evidente, o fenomênico (el zâhir) e a meia-noite, ao contrario, representará a “luz que brilha na inferioridade”, (el bâtin). (6) Na verdade o simbolismo do “sol da meia-noite” representa a paralisação dessa rotação, obtida e cristalizada no momento do esplendor luminoso e no lugar do fenômeno sensível, criando assim uma plena luminosidade do ente concreto fenomênico, isto é, transformando todas as aparências em transparências (7).

Correlativamente, o sol da meia-noite pode ter um inversão “satânica” do seu simbolismo, quando a paralisação ocorre no lugar da luminosidade (a inteligência) e no momento da obscuridade, isto e, quando a obscuridade logrou encobrir a inteligência.

Portanto, o grau espiritual pode alterar ou até inverter os significados mais óbvios e imediatos das posições planetárias (8), como se vê na historia de São Clemente, onde, em função do grau espiritual deste ultimo e de seu mestre São Pedro, as mesmas posições planetárias que deveriam produzir certos eventos acabaram produzindo os eventos contrários, transformando o infortúnio aparente em felicidade incomum, mas pelos mesmos meios (a fuga da mãe, o naufrágio, etc.). Houve, neste caso, uma passagem sutil da determinação astral sobre os corpos inferiores ao livre governo dos corpos celestes e de seus efeitos pela vontade humana transformada em agente da vontade de Deus. As posições planetárias eram as mesmas, os prazos e tempos os mesmos, os eventos (exteriormente considerados) os mesmos, mas o significado e o destino final de tudo acabou sendo o inverso.

Podemos expor brevemente o exposto em forma de diagrama de níveis de realidade:

SIMBOLISMO OBJETIVO E NATURAL

4

A noção da pluralidade de níveis, tão essencial nos estudos tradicionais, não é totalmente estranha à filosofia contemporânea; veremos adiante alguns exemplos notáveis. O que ocorre é que, inexistindo nessa filosofia uma técnica de concentração e de realização espiritual, a percepção desses níveis – quero dizer, a percepção clara, simultânea, da sua distinção e dos seus inter-relacionamentos – e antes uma exceção do que uma regra na vida psíquica pessoal do filosofo; se ele chega a capta-la, e num momento excepcional de lucidez intuitiva, às vezes o cume da sua carreira de pensador; ele não chega a integra-la como um modo de ser na sua pessoa e na sua percepção corrente do mundo, porque para isto seria preciso um esforço metódico de concentração, mediante uma técnica confiável e sob a orientação de um mestre qualificado. Nas técnicas tradicionais, ao contrário, procura-se fazer com que o estudante progressivamente integre na sua pessoa mesma a hierarquia e o jogo dinâmico dos planos de realidade, de modo que sua percepção do mundo passe a refletir de modo permanente e, por assim dizer, natural, esse modo de compreensão das coisas.

Henri Bergson diz que os sistemas filosóficos não são mais do que a intuição de um único instante, seguida de esforços de uma vida inteira no sentido de explicitá-la e desdobra-la discursivamente (10). Poderíamos dizer que onde o filosofo abandona o ato intuitivo inicial para, mudando radicalmente de plano e de postura intelectual, dedicar-se à conversão discursiva do conteúdo aí captado, o buscador espiritual – que e o mesmo que dizer: o filosofo tradicional –procura, ao contrario, persistir no estado de evidência intuitiva, de modo não só a obter novas e sucessivas evidências, mas a viver num estado de visão, claridade e compreensão ininterruptas. Este estado, que é sem duvida um dos objetivos máximos das técnicas de concentração, e designado como a recepção da Shekinah, ou a “grande paz” (11).

Em outros termos, onde o filósofo moderno julga terminado o trabalho da intuição, e começando o trabalho da explicitação lógica, o espiritual vê apenas a primeira de uma série de

fulgurações aurorais que deve terminar por converter a sua própria pessoa em luminosidade e transparência (12). A mudança de direção assinalada por Bergson, a ruptura do estado intuitivo e a passagem à busca da formulação lógica só se justificam, evidentemente, quando se decreta que a finalidade da filosofia e construir sistemas dedutivos ou explicitar a pura coerência lógica do discurso; mas esta coerência já esta dada – ainda que em modo compacto e implícito – na intuição inaugural; resta apenas, por assim dizer, um “esforço físico” de selecionar os materiais da linguagem e montá-los numa ordem decente. Se a filosofia é isto, não deve valer grande coisa (13). Na perspectiva tradicional, ao contrário, a tarefa do filosofo não e constituir sistemas, seja lá do que for, nem a de elaborar tecnicamente a coerência de um discurso acadêmico, mas a de buscar a sabedoria; e se o homem que busca a sabedoria for obrigado a interromper sua marcha a cada passo, para explicitar cada nova intuição, certamente não vai chegar tão cedo ao termo da viagem. Por isto as obras dos espirituais limitam-se, às vezes, a notações abreviadas e simbólicas do conhecimento obtido. Tais notações só são de grande proveito a quem refaça pessoalmente o trajeto percorrido por eles; são marcos no caminho; tentam guiar o caminhante, não reproduzir verbalmente a viagem para um observador estranho e distante. Claro, nada impede, em princípio, que um espiritual explicite dialeticamente boa parte do seu conhecimento, e neste caso seu trabalho será muito parecido, exteriormente, ao caso de um filosofo acadêmico; é o caso de Platão, de Plotino, etc. Somente que esse excurso pela exposição dialética não e um objetivo em si mesmo, como na filosofia acadêmica, porem uma ocupação mais ou menos secundaria, e que só se justificara por um destes dois motivos: seja como atividade de ensino, motivada pela misericórdia, ou como prática disciplinar, no caso de que a arte dialética faça parte do corpo de técnicas de concentração e realização espiritual da linhagem espiritual em questão; era isto, aliás, o que ocorria na academia platônica.

Mas, voltando à questão dos níveis, podemos dizer que muitas práticas visam a integrar esta percepção no “corpo psíquico” do estudante por meio de praticas corporais que imitam e cristalizam na percepção do próprio corpo a distin-

ção hierárquica dos níveis. Um dos “modelos” mais simples utilizados para esse fim e o dos quatro elementos. Numa pratica como o t’ai chi, o estudante é ensinado, em primeiríssimo lugar, a distinguir as duas linhas divergentes de um dinamismo interno do peso e da força, simbolizados respectivamente, no caso, pela água e pelo fogo: a água desce, o fogo sobe; atirando sistematicamente o peso do seu corpo para as regiões inferiores – bacia e coccix – e acumulando o máximo de “ água” na região da barriga, o estudante vai despertando sutilmente uma contrapartida ascensional, que é o canal invisível pelo qual a força – longe de ser uma virtualidade anárquica que de repente surge em qualquer músculo sem motivo plausível – sobe ordenadamente desde o pé até a mão. O soco, nessa luta, provem do pé, e sobe através de um duplo sistema de alavancas mecânicas (ossos e articulações) e de enlaces energéticos (músculos, nervos e veias, e sobretudo os meridianos da acupuntura) até a mão (14).

Ora, é notável, na ciência do simbolismo, a conexão entre as palavras pé e pai de um lado, e mão e mãe, de outro. Em todas as línguas do mundo, a palavra pai é construída a partir de uma raiz constituída das consoantes pb, pp, bp, bb, vp, vd, fd, etc. (por exemplo Vater, al. ; Father, ing. ; Abba, ár. ; Padre, esp. ; Pater, patris, lat. ; Pater, patrós, gr.). O mesmo ocorre com a palavra pé (Foot, ing. ; Fuss, al. ; Pied, fr. ; Pes, pedis, lat. ; etc.). Paralelamente, a palavra mãe é sempre alguma variação de m, mt, md, mm, etc. (mater, matris, lat. ; meter, metros, gr. ; Omm, ár. ; mere, fr. ; madre, esp. ; etc.), o mesmo ocorrendo com a palavra mão (manus, us, lat. ; main, fr. ; mano, esp. ;). (15)

Por outro lado, pai-pé e mão-mãe estão evidentemente relacionados, respectivamente, ao simbolismo do Sol (solo, só) e da Lua (Moon, ing. ; Mond, al. ;), de modo que o movimento ascensional da força desde o pé até a mão reflete em modo inverso, o movimento descensional dos raios solares ate a Lua. Ora, se o Sol demarca as direções do espaço, a Lua as percorre, escandindo-as em 28 (= 4 x 7) etapas, isto e, desdobrando em modo sucessivo, analítico e dinâmico a estrutura sintética e estaticamente demarcada pelo Sol (16).

Mais ainda, a Lua conserva e redistribui em modo temporal e cíclico a energia solar e também a luz solar, que ela reflete em modo variado, criando os vários padrões de luminosidade noturna segundo as fases lunares.

Do mesmo modo, no t’ai chi, uma única posição do pé pode ser desenvolvida em muitos gestos de mão de forma que a mão desenvolve e descobre em modo variado as possibilidades oferecidas pela posição do pe.

Essa pratica tem conseqüências formidáveis do ponto de vista da integração do modelo cosmológico no psiquismo do estudante. Por um lado, sua atuação alquímica é evidente, pois a descida das águas e a subida do fogo já eqüivalem a uma fase de separação do sutil e do espesso (17); do ponto de vista psicológico, isto se reflete no incremento da capacidade de distinguir, na percepção do mundo, as áreas de necessidade determinística e de liberdade criadora, não só em modo estático, mas em suas intermutações constantes.

0 prosseguimento da pratica levara a conscientização das áreas correspondentes aos outros dois elementos (terra, a base, o coccix; ar, a respiração) de modo que depois de algum tempo a percepção do corpo do aluno por ele mesmo será um microcosmo no qual se refletem não somente os movimentos do Sol e da Lua como também os demais ciclos naturais (pois os quatro elementos têm correspondentes nas quatro partes do ecossistema, nos quatro estados da matéria, etc.). A diversificação integrada dos movimentos constituirá um modelo planetário em miniatura, servindo, por sua coerência geométrica e rítmica, de apoio para a compreensão profunda e integrada das disciplinas do trivium e do quadrivium (18) – que se estruturam também segundo esse modelo – e, por meio delas, para a ascensão a intelecções superiores de ordem cosmológica e metafísica.

A percepção integrada dos níveis de realidade e das suas correspondências simbólicas, sincrônicas e harmônicas, e a condição, seja para a compreensão das doutrinas espirituais, seja para o exercício de qualquer ciência ou arte tradicional, incluindo evidentemente a dialética. Sem essa percepção integrada, certos padrões parciais ou momentâneos

de inter-conexao dos dados da realidade podem-se tornar abusivamente centrais, contribuindo para as “distorções convincentes” em que se enredam tão facilmente os filósofos e cientistas modernos. A qualidade do conhecimento esta diretamente condicionada a qualidade, completude e integração da percepção de si e do mundo pelo portador desse conhecimento. De modo que o exercício da filosofia fora de uma disciplina espiritual e uma fonte de enganos verossímeis (19).

5

Bem, como dizia antes, os planos e níveis de realidade não são totalmente desconhecidos pela filosofia moderna. Mas, alem das restrições a que esta se sujeita, como vimos, resta ainda o fato de que somente uma escola filosófica fez um aproveitamento sistemático dessa constatação. Os filósofos que a ela pertencem se notabilizam justamente por se moverem entre os vários planos sem confundi-los quase nunca. Trata-se da fenomenologia de Edmundo Husserl. Esta escola é notável pela integridade, rigor e honestidade intelectual do seu método, e um treinamento fenomenológico não e de forma alguma inútil para os que desejem ingressar no mundo do simbolismo e das doutrinas tradicionais. O caso de Henry Corbin, que começou como fenomenologista e terminou como uma autoridade de proa no mundo da espiritualidade islâmica iraniana, é particularmente ilustrativo, sob esse aspecto (20).

Vou dar um exemplo breve de aplicação desse método ao discernimento dos níveis de realidade. O filósofo polonês Roman Ingarden aplicou a fenomenologia a distinção dos “estratos” que compõem a obra de arte literária (21). Ele fez essa distinção no curso de uma investigação sobre o “modo de existência” ou sobre o “modo de ser” das obras literárias. Que tipo de realidade, que tipo de ente, são elas? Com esta pergunta ele pretendia encontrar uma orientação firme no emaranhado de critérios – históricos, lingüísticos, psicológicos, estilísticos – que disputavam o primado no campo dos estudos literários de ciência da literatura. Ingarden discerne quatro estratos básicos na obra literária: primeiro, um estrato sonoro; a obra de arte literária e um tecido de sons,

e admite um estudo separado sob este aspecto (fonética, prosódia, métrica, etc); segundo, a faixa das “unidades de significado”, onde cada palavra se junta as outras, formando sintagmas e padrões diversos de significação e simbolização; a obra literária admite um estudo autônomo sob este ponto de vista, por exemplo, na semântica e na estilística. Terceiro, a esfera dos entes e objetos, o “mundo” do romancista, do poeta, do dramaturgo, etc, mundo humano, ideológico, social, religioso, etc; esta parte e estudada sob o prisma sociológico, histórico, histórico- cultural, etc; finalmente, ele discerne um quarto estrato, o das “qualidades superiores” ou “qualidades metafísicas”, como o sagrado, o terrível, o trágico, o sublime, etc, que fazem parte da obra literária tanto quanto as letras que o compõem; este estrato, que se refere à significação ultima e portanto metafísica da obra, é por exemplo aquele que Berdiaeff estuda na obra de Dostoievski, Guénon na obra de Dante e Gilbert Durand na Chartreuse de Parme (22) de Stendhal; nesta faixa a literatura raia as fronteiras da mística, da filosofia (em seu sentido superior) e do esoterismo.

Os estratos são metodologicamente independentes, mas ontologicamente unidos, pelos vários padrões de significação que sobem desde os sons elementares, – tomados seja na sua mera ressonância evocativa, como nas letras profanas, seja no rigoroso simbolismo da sonoridade criadora primordial, como nas letras sagradas – ate as unidades complexas de intelecções metafísicas em que a obra finalmente deve desembocar. A mesma escala de significações espirituais ressoa simultaneamente em quatro mundos.

Com tais explicações, Ingarden cortou o nó gordio das escolas explicativas em disputa, no campo literário, dispondo as várias possibilidades explicativas num complexo orgânico unitário.

Ora, o esquema de Ingarden coincide em gênero, numero e grau com o simbolismo dos quatro elementos no t’ai chi: terra, os sons de base, o substrato material cujos acoplamentos criarão um apoio para a manifestação dos significados; água, a intercombinação plástica de unidades de significação maiores e menores em interpenetração fluida; ar, a

“atmosfera” humana, histórica e cultural da obra; fogo, sua virtualidade ascensional, analógica.

Temos ai um exemplo de como um grande filosofo, movido por uma intenção honesta, reencontra em seu próprio âmbito de pesquisa as realidades eternas veiculadas pelas doutrinas tradicionais, das quais provavelmente ele não tem nenhum conhecimento direto. Na filosofia moderna, tais encontros felizes ocorrem com muito maior freqüência entre os fenomenologistas, – discípulos de Husserl, do que em qualquer outra escola, porque Husserl, – também sem conhecimento direto das doutrinas tradicionais – foi um modelo de honestidade intelectual, raramente imitado entre os acadêmicos.